2012年08月16日

第32回 瀬戸内町 みなと祭り

島も各地で祭りがあり、

夏真っ盛りですね。

この週末は、瀬戸内町の「みなと祭り」が開催されます。

台風の心配もなく、天気もよさそう。

みなと祭りの行事は以下のようになっています。

シマの文化をいっぺんに堪能できるこの機会。

ぜひぜひ瀬戸内町へお越しください!

【 8月18日(土) 】

相撲大会 9:00~15:00 < 大湊緑地公園(せとうち海の駅横) >

7月に十両昇進したばかりの慶天海関を生み出した、瀬戸内町の相撲界。

ちびっこから大人まで迫力ある取り組みが楽しめます。

市中パレード 16:00~17:30 < 古仁屋市街地(本部:古仁屋郵便局前) >

かわいらしい保育所の子どもたち、古仁屋高校から各種瀬戸内町の事業団体の工夫を凝らした山車がパレード。若さあふれる25歳のメンバー古仁屋青年団や漁協名物マグロみこしも見ものです。

歌謡・シマ唄大会 18:30~21:00 < 古仁屋春日公園特設ステージ >

瀬戸内町を代表するヒギャ節のシマ唄や歌謡、舞踊の数々、またゲストに奄美シマ唄を代表する築地俊造さんを迎えてのステージです(都合により坪山豊さんの出演はなくなったそうです)。

【 8月19日(日) 】

海上パレード 9:00~10:00 < 大島海峡(瀬戸内漁協・古仁屋海上保安署前) >

港まち・瀬戸内町の漁船団が大漁旗を掲げ大島海峡を勇壮にパレード。

最後には、海上保安署前に集合し、餅投げなどで祭りを景気づけてくれます。

舟漕ぎ競争 10:00~16:00 < 瀬戸内漁協・古仁屋海上保安署前 船だまり >

子ども会、女子、集落、同窓、オープンのグループ別対抗で、約150チームが参加。

各チームの威信をかけて、この夏、瀬戸内町が一番熱く盛り上がる舟漕ぎ競争!

八月踊り 18:30~20:20 < 古仁屋市街地(大会本部:古仁屋郵便局前) >

古仁屋市街地の道路をぐるりと一周する形で、瀬戸内町の13団体がシマ(集落)、郷友会、保存会それぞれに伝わる八月踊りを披露。唄や踊りの違いなど、ヒギャの豊かな伝統文化を堪能できます。

花火大会 21:00~22:00 < 大島海峡(大会本部:大湊緑地公園) >

みなと祭りの最後を彩る花火大会。雄大な大島海峡をバックに繰り広げられ、

目の前であがる花火は迫力満点! メッセージとともにあがるメモリアル花火も思いが伝わる感動の花火です。

18日(土)は、せとうち海の駅で恒例の朝市が開催。

今回の朝市の主役はマンゴー!!

詳細はこちら→瀬戸内町観光協会のブログ

また

20日(月)は、早朝6:00から

「ラジオ体操・みんなの体操会」が開催され、

NHKラジオ第1放送で、古仁屋小学校から全国へと体操の様子が生中継されます。

1000人規模のラジオ体操は必見!

(その後、奄美島口ラジオ体操の披露もあり!)

この週末は、みなと祭りと合わせて、

各イベントともどもゆっくり瀬戸内町を堪能するのはいかがですか?

2012.08.16

瀬戸内町

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

夏真っ盛りですね。

この週末は、瀬戸内町の「みなと祭り」が開催されます。

台風の心配もなく、天気もよさそう。

みなと祭りの行事は以下のようになっています。

シマの文化をいっぺんに堪能できるこの機会。

ぜひぜひ瀬戸内町へお越しください!

【 8月18日(土) 】

相撲大会 9:00~15:00 < 大湊緑地公園(せとうち海の駅横) >

7月に十両昇進したばかりの慶天海関を生み出した、瀬戸内町の相撲界。

ちびっこから大人まで迫力ある取り組みが楽しめます。

市中パレード 16:00~17:30 < 古仁屋市街地(本部:古仁屋郵便局前) >

かわいらしい保育所の子どもたち、古仁屋高校から各種瀬戸内町の事業団体の工夫を凝らした山車がパレード。若さあふれる25歳のメンバー古仁屋青年団や漁協名物マグロみこしも見ものです。

歌謡・シマ唄大会 18:30~21:00 < 古仁屋春日公園特設ステージ >

瀬戸内町を代表するヒギャ節のシマ唄や歌謡、舞踊の数々、またゲストに奄美シマ唄を代表する築地俊造さんを迎えてのステージです(都合により坪山豊さんの出演はなくなったそうです)。

【 8月19日(日) 】

海上パレード 9:00~10:00 < 大島海峡(瀬戸内漁協・古仁屋海上保安署前) >

港まち・瀬戸内町の漁船団が大漁旗を掲げ大島海峡を勇壮にパレード。

最後には、海上保安署前に集合し、餅投げなどで祭りを景気づけてくれます。

舟漕ぎ競争 10:00~16:00 < 瀬戸内漁協・古仁屋海上保安署前 船だまり >

子ども会、女子、集落、同窓、オープンのグループ別対抗で、約150チームが参加。

各チームの威信をかけて、この夏、瀬戸内町が一番熱く盛り上がる舟漕ぎ競争!

八月踊り 18:30~20:20 < 古仁屋市街地(大会本部:古仁屋郵便局前) >

古仁屋市街地の道路をぐるりと一周する形で、瀬戸内町の13団体がシマ(集落)、郷友会、保存会それぞれに伝わる八月踊りを披露。唄や踊りの違いなど、ヒギャの豊かな伝統文化を堪能できます。

花火大会 21:00~22:00 < 大島海峡(大会本部:大湊緑地公園) >

みなと祭りの最後を彩る花火大会。雄大な大島海峡をバックに繰り広げられ、

目の前であがる花火は迫力満点! メッセージとともにあがるメモリアル花火も思いが伝わる感動の花火です。

18日(土)は、せとうち海の駅で恒例の朝市が開催。

今回の朝市の主役はマンゴー!!

詳細はこちら→瀬戸内町観光協会のブログ

また

20日(月)は、早朝6:00から

「ラジオ体操・みんなの体操会」が開催され、

NHKラジオ第1放送で、古仁屋小学校から全国へと体操の様子が生中継されます。

1000人規模のラジオ体操は必見!

(その後、奄美島口ラジオ体操の披露もあり!)

この週末は、みなと祭りと合わせて、

各イベントともどもゆっくり瀬戸内町を堪能するのはいかがですか?

2012.08.16

瀬戸内町

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

2012年08月15日

昔なつかしいお盆料理教室

奄美の自然や文化・暮らしなどが

体験できるプログラムが満載の「あまみシマ博覧会」(通称:シマハク)。

瀬戸内町でも20のメニューがあり、

そのなかの「昔なつかしいお盆料理教室」に参加しました。

講師は、瀬戸内町食生活改善推進員連絡協議会のかたがた。

ふだんから公民館で郷土料理教室での指導や

瀬戸内町のさまざまなイベントなどでも料理を提供していらっしゃいます。

参加者は、「今年初めてお盆料理を自分で作る」というシマッチュ、Iターン、

滋賀と茨城から帰省してる子どもたちなどさまざまな7名。

まずは講師のかたから

奄美の旧盆についてお話がありました。

奄美では、旧暦でお盆を行うので(新盆で行うところも)

今年の旧盆(旧暦7月13日~15日)は、新暦の8月30日~9月1日。

島の人々は年に一度浮世帰りするご先祖さまのために心を込めてお迎えをし、

家の中の無病息災を祈ってきました。

旧盆の最終日・送り盆(旧暦7月15日)には、

とくに一番のごちそうをお供えをするそうで、

その料理7品を作りました。

まずは、「かた菓子」作りからです。

黒砂糖と白糖の2種類で挑戦!

はったい粉、黒砂糖(または白砂糖)、塩をまずはふるいます。

ここを丁寧にするのがポイントだそう。

木の型。

松竹梅や自然がモチーフで美しいですね。

ふるった粉に、なんと黒糖焼酎と水飴を加えて、

よく混ぜあわせて練っていきます。

焼酎はつなぎとしての水分のためと、カビを生えにくくするための役割があるそう。

ある程度しっとりしていったら、

木型に詰めていきます。

崩れないように、ぎゅっぎゅっとしっかり押さえます。

茨城と滋賀から遊びに来ていた子どもたちも参加。

見るのも食べるのも初めてのかた菓子作り、楽しそうでした。

砂あそびみたいだったかな?

「親の世代は作っていましたよ」とおしゃってたシマッチュも挑戦。

ぎゅっ、ぎゅっ、ぎゅっ。

このお湯のみが、なんと重要な働きをしています。

ころころ転がして粉を押し込んだり、

よぶんな粉を落としたり、

木型の両端をコンコンッ!と叩いてかた菓子を浮かせたり。

さて、うまく外れるでしょうか?

あ、一個だけ取れました。

はい、今度はぜんぶきれいに取れましたー。

とっても気持ちがいいんです。

並べると、とってもかわいらしい「かた菓子」。

ほかの料理も作っていきます。

大量にある材料をみんなで手分けして作業。

おそるおそる・・・。

いっぱい作るほうが煮物はやっぱり美味しいですね。

できあがって、みんなで試食です。

今日作ったメニューは

1.白だんご

2.かた菓子(かたがし)

3.糸こんにゃくの酢の物

4.煮しめ

5.精進揚げ

6.にがうりの味噌炒め

7.ソーメン汁

こちらはご先祖さまにお供えするぶんです。

基本的にはぜんぶの料理に、お箸は供えるとのこと。

こちらは十字ですが、2本そのまま立てる家も。

ショウロウ箸、またはソーロー箸といって、

素材は道端などによく生えているメドハギの茎。

かた菓子もお茶をそえて。

お盆のお供えは、シマ(集落)や家庭によって

少しずつ違うので、

これが瀬戸内町のすべてのお盆料理とは言えません。

また、個人的な行事のため

記録に残すのもなかなか難しいところです。

「うちではこんなお供え料理をつくるよ」などありましたら、

ぜひ写真など撮って教えていただければありがたいです。

年に一度、ご先祖さまが帰ってくるお盆。

三日間、三食の準備する島の女性たちはとても大変だと思いますが、

ご先祖さまはとても喜んでいらっしゃることでしょう。

2012.08.12

瀬戸内町 古仁屋

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

体験できるプログラムが満載の「あまみシマ博覧会」(通称:シマハク)。

瀬戸内町でも20のメニューがあり、

そのなかの「昔なつかしいお盆料理教室」に参加しました。

講師は、瀬戸内町食生活改善推進員連絡協議会のかたがた。

ふだんから公民館で郷土料理教室での指導や

瀬戸内町のさまざまなイベントなどでも料理を提供していらっしゃいます。

参加者は、「今年初めてお盆料理を自分で作る」というシマッチュ、Iターン、

滋賀と茨城から帰省してる子どもたちなどさまざまな7名。

まずは講師のかたから

奄美の旧盆についてお話がありました。

奄美では、旧暦でお盆を行うので(新盆で行うところも)

今年の旧盆(旧暦7月13日~15日)は、新暦の8月30日~9月1日。

島の人々は年に一度浮世帰りするご先祖さまのために心を込めてお迎えをし、

家の中の無病息災を祈ってきました。

旧盆の最終日・送り盆(旧暦7月15日)には、

とくに一番のごちそうをお供えをするそうで、

その料理7品を作りました。

まずは、「かた菓子」作りからです。

黒砂糖と白糖の2種類で挑戦!

はったい粉、黒砂糖(または白砂糖)、塩をまずはふるいます。

ここを丁寧にするのがポイントだそう。

木の型。

松竹梅や自然がモチーフで美しいですね。

ふるった粉に、なんと黒糖焼酎と水飴を加えて、

よく混ぜあわせて練っていきます。

焼酎はつなぎとしての水分のためと、カビを生えにくくするための役割があるそう。

ある程度しっとりしていったら、

木型に詰めていきます。

崩れないように、ぎゅっぎゅっとしっかり押さえます。

茨城と滋賀から遊びに来ていた子どもたちも参加。

見るのも食べるのも初めてのかた菓子作り、楽しそうでした。

砂あそびみたいだったかな?

「親の世代は作っていましたよ」とおしゃってたシマッチュも挑戦。

ぎゅっ、ぎゅっ、ぎゅっ。

このお湯のみが、なんと重要な働きをしています。

ころころ転がして粉を押し込んだり、

よぶんな粉を落としたり、

木型の両端をコンコンッ!と叩いてかた菓子を浮かせたり。

さて、うまく外れるでしょうか?

あ、一個だけ取れました。

はい、今度はぜんぶきれいに取れましたー。

とっても気持ちがいいんです。

並べると、とってもかわいらしい「かた菓子」。

ほかの料理も作っていきます。

大量にある材料をみんなで手分けして作業。

おそるおそる・・・。

いっぱい作るほうが煮物はやっぱり美味しいですね。

できあがって、みんなで試食です。

今日作ったメニューは

1.白だんご

2.かた菓子(かたがし)

3.糸こんにゃくの酢の物

4.煮しめ

5.精進揚げ

6.にがうりの味噌炒め

7.ソーメン汁

こちらはご先祖さまにお供えするぶんです。

基本的にはぜんぶの料理に、お箸は供えるとのこと。

こちらは十字ですが、2本そのまま立てる家も。

ショウロウ箸、またはソーロー箸といって、

素材は道端などによく生えているメドハギの茎。

かた菓子もお茶をそえて。

お盆のお供えは、シマ(集落)や家庭によって

少しずつ違うので、

これが瀬戸内町のすべてのお盆料理とは言えません。

また、個人的な行事のため

記録に残すのもなかなか難しいところです。

「うちではこんなお供え料理をつくるよ」などありましたら、

ぜひ写真など撮って教えていただければありがたいです。

年に一度、ご先祖さまが帰ってくるお盆。

三日間、三食の準備する島の女性たちはとても大変だと思いますが、

ご先祖さまはとても喜んでいらっしゃることでしょう。

2012.08.12

瀬戸内町 古仁屋

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

2012年08月08日

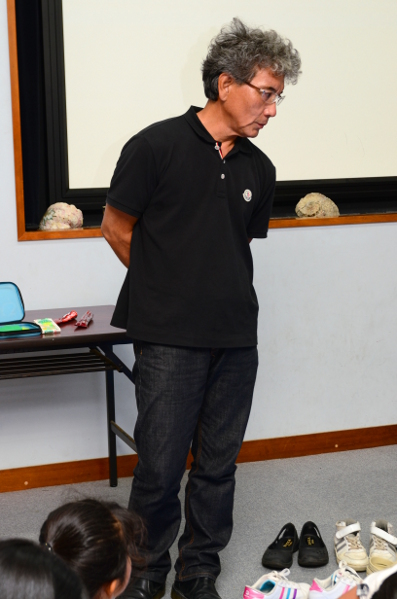

ヤコウガイ細工体験

大人のための

ヤコウガイ細工体験に参加しました。

講師は、前日に子どもたちに同じ体験レクチャーをしてくださった

徳之島のヤコウガイアーティスト・池村 茂さん。

(※池村さんのプロフィールや、ヤコウガイについてはリンク先をご参照ください)

まずはヤコウガイについてのいろいろなお話をうかがいます。

さあ体験!

たくさんある中から、自分の好みの形のヤコウガイを選びます。

ヤコウガイの元の貝は、こんな感じです。→ヤコウガイの画像

緑色した表層部の稜柱層と、七色の彩りを秘めた真珠層。

どちらを自分が表現したいか、

形と色の組み合わせは、大人でもどれを選ぶか本当に悩むところです。

サンドペーパーは、0番から10番まで11枚。

美しく仕上げるためには、最初の3枚までをとにかく丁寧に磨いていくことがポイントです。

水をつけながら6番まで磨いたところ。

光沢がでてきたような、分からないような・・・。

11枚のサンドペーパーのあと、

研磨剤をつけてデニムのような生地で納得のいくまでぴかぴかに磨き上げて、

約1時間ほどで、できあがり。

それぞれに個性があって素敵です。

ネックレスにしたり、携帯ストラップ、髪飾りにしたり。

キャラメル色、ミルク色、翡翠のような色、

まろやかな自然の色の組み合わせと形は、

どれ一つとして同じものがありません。

自分ががんばったぶん

美しく輝いてくれています。

奄美近海で獲れるヤコウガイは

栄養分の豊富な藻類に恵まれ時をかけてゆっくり成長するため、

とくに質がよく世界でもっとも美しい光沢を放つと言われているとか。

ただ近年は乱獲や環境悪化が著しく

ヤコウガイの数も激減してるそう。

ヤコウガイ磨きを通じて、

いろいろな学びや考えさせられることがありますね。

こんなヤコウガイのお話がラジオでもお聴きいただけます。

8月9日(木)

エフエムせとうち、S.B.Iの番組「せとうち なんでも探検隊」に

池村茂さんにゲスト出演していただきました。

また旧盆のことについても、シマッチュのゲストを迎えてます。

放送は

◎エフエムせとうち 10:10~ / 14:40~ / 20:40~

◎あまみエフエム 14:40~

(あまみエフエムでは、インターネットサイマルラジオでも放送中です)

ぜひお聴きください!

2012.08.04

瀬戸内町 古仁屋

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

ヤコウガイ細工体験に参加しました。

講師は、前日に子どもたちに同じ体験レクチャーをしてくださった

徳之島のヤコウガイアーティスト・池村 茂さん。

(※池村さんのプロフィールや、ヤコウガイについてはリンク先をご参照ください)

まずはヤコウガイについてのいろいろなお話をうかがいます。

さあ体験!

たくさんある中から、自分の好みの形のヤコウガイを選びます。

ヤコウガイの元の貝は、こんな感じです。→ヤコウガイの画像

緑色した表層部の稜柱層と、七色の彩りを秘めた真珠層。

どちらを自分が表現したいか、

形と色の組み合わせは、大人でもどれを選ぶか本当に悩むところです。

サンドペーパーは、0番から10番まで11枚。

美しく仕上げるためには、最初の3枚までをとにかく丁寧に磨いていくことがポイントです。

水をつけながら6番まで磨いたところ。

光沢がでてきたような、分からないような・・・。

11枚のサンドペーパーのあと、

研磨剤をつけてデニムのような生地で納得のいくまでぴかぴかに磨き上げて、

約1時間ほどで、できあがり。

それぞれに個性があって素敵です。

ネックレスにしたり、携帯ストラップ、髪飾りにしたり。

キャラメル色、ミルク色、翡翠のような色、

まろやかな自然の色の組み合わせと形は、

どれ一つとして同じものがありません。

自分ががんばったぶん

美しく輝いてくれています。

奄美近海で獲れるヤコウガイは

栄養分の豊富な藻類に恵まれ時をかけてゆっくり成長するため、

とくに質がよく世界でもっとも美しい光沢を放つと言われているとか。

ただ近年は乱獲や環境悪化が著しく

ヤコウガイの数も激減してるそう。

ヤコウガイ磨きを通じて、

いろいろな学びや考えさせられることがありますね。

こんなヤコウガイのお話がラジオでもお聴きいただけます。

8月9日(木)

エフエムせとうち、S.B.Iの番組「せとうち なんでも探検隊」に

池村茂さんにゲスト出演していただきました。

また旧盆のことについても、シマッチュのゲストを迎えてます。

放送は

◎エフエムせとうち 10:10~ / 14:40~ / 20:40~

◎あまみエフエム 14:40~

(あまみエフエムでは、インターネットサイマルラジオでも放送中です)

ぜひお聴きください!

2012.08.04

瀬戸内町 古仁屋

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

2012年08月07日

ゆめ探検隊 ヤコウガイ磨き・ビーモン探し

8月3日(金)の「ゆめ探検隊」海の生き物観察終了後は、

瀬戸内町立図書館・郷土館で

ヤコウガイ磨きとビーモン探しです。

講師は、ヤコウガイアーティストの池村茂さん。

池村さんは、徳之島町母間で「工房 海彩(かいさい)」を開いており、

ヤコウガイを使ったアクセサリーやランプなどさまざまな作品を生み出しています。

またオニヒトデの駆除にも力をいれており、

各地の学校などで自然環境講座や

ヤコウガイ放流・細工体験を実施するなど精力的に活動なさっています。

ヤコウガイは大型の巻貝で、屋久島・種子島以南の地域に生息。

真珠層があり、磨くと美しく輝くため、

古くから螺鈿(らでん)細工の材料として用いられ、

正倉院の宝物(8世紀)や

中尊寺金色堂(12世紀)の堂内などにも使用されています。

奄美大島で発見されている7~8世紀ごろの遺跡から

ヤコウガイの貝殻が大量に発見されたため、

奄美大島から本土へと運びだされた可能性が高いと考えられています。

ちなみによく「夜光貝」と書かれていますが、夜には光りません。

屋久島の貝=ヤクガイからきているとのことです。

そんな貴重なヤコウガイが奄美に生息していること、

奄美が古代からどういう地理的・歴史的役割をしていたかなどを知ってもらうために、

瀬戸内町では、約7年前から池村さんにお願いをして、

年に一度ほどヤコウガイ磨き体験講座を開いていただいてます。

またヤコウガイの稚貝の放流は3年前から。

加計呂麻島の徳浜や伊須などで行ってきました。

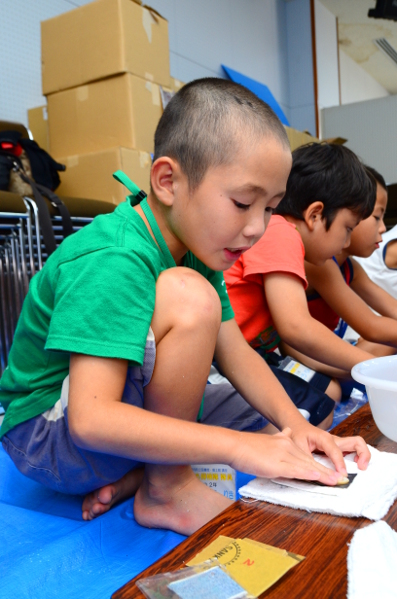

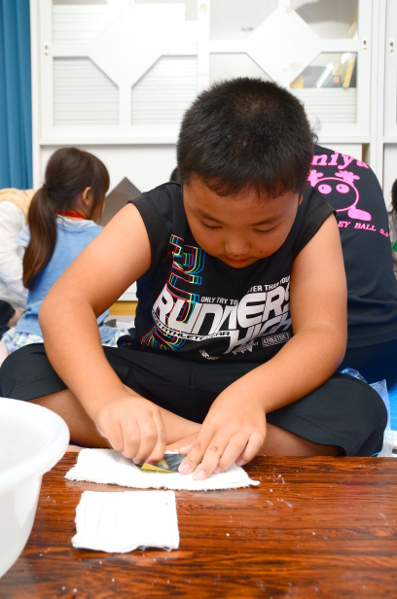

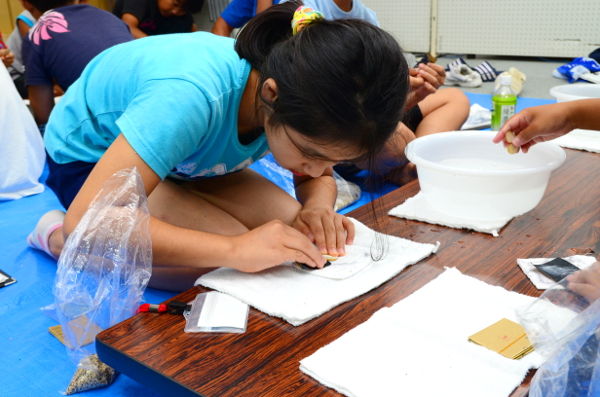

さて、いよいよ体験です。

池村さんが準備してくださった

さまざまな形のヤコウガイを選んでいきます。

磨きあがりを想像して、選んでいきます。

みんなかなり迷っていますね。

今回も満員御礼!

ものすごく目の荒い0番から、サラサラの10番まで、

合計11枚のサンドペーパーで磨いていきます。

小さな手でまわりを水浸しにしながらガンバりました。

一所懸命に磨くあまりに

自分の指を削ってしまう男の子続出・・・。

保護者の方も参加。

一所懸命に磨けば磨くほど、ぴかぴかになるので楽しいんです!

「すげぇーー!」。

”ヤコウガイの神様”の磨き直伝です。

池村さんもビックリの磨き方をしている子も。

最後に研磨剤で仕上げて、

ネックレスや携帯ストラップなど好みの金具をつけてもらいます。

できました!

はるばる遠く奄美市名瀬から参加のご家族。

やっぱり女子はハート♡

親子で楽しみました!

ヤコウガイ磨きをした後は、「ビーモン探し」。

ヤドリ浜の砂から

有孔虫、貝、砂、石などをよりわける

ビーチモンスター探しです。

面白いものが見つかるかな?

これにはわれわれが想像した以上に

子どもたち熱中!

女子も熱中!

低学年でも熱中!

見つけたものから面白いモノはいないか、拡大して調べてみました。

なんと魚の耳石が混じっていました!

これは魚の頭の骨で、おもりの役割もはたすもの。

木の年輪のように、

魚の成長とともに形成されいるそうです。

自分たちが見つけてきたものの中に

こんな新しい発見があり、子どもたちも興奮。

またヤドリ浜の砂は観察したところ、

ほぼ有孔虫、貝、少しの石で形成されていたので

「ヤドリ浜は、ほとんど生き物の死骸でできている」と分かりました。

これにも子どもたちはちょっとショックのような、

自然というものを知ったような・・・。

最後は、この日一日学んだことを絵日記にしていきます。

ゆめ探検隊の全3回に参加した子どもたちに

「ヒギャジマン ジュニアマスター」証書が送られました。

最後にこの日参加したみんなで記念撮影。

奄美の、瀬戸内町の海や生き物について

まるまる一日よーく遊び、よーく学びました。

奄美の海山自然調査体験プログラム

「ゆめ探検隊」の全3回はこれにて終了。

子どもたちが島を知り、好きになって

自らヒギャジマンを探す楽しみを知ってくれたら幸いです。

2012.08.03

瀬戸内町 古仁屋

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

瀬戸内町立図書館・郷土館で

ヤコウガイ磨きとビーモン探しです。

講師は、ヤコウガイアーティストの池村茂さん。

池村さんは、徳之島町母間で「工房 海彩(かいさい)」を開いており、

ヤコウガイを使ったアクセサリーやランプなどさまざまな作品を生み出しています。

またオニヒトデの駆除にも力をいれており、

各地の学校などで自然環境講座や

ヤコウガイ放流・細工体験を実施するなど精力的に活動なさっています。

ヤコウガイは大型の巻貝で、屋久島・種子島以南の地域に生息。

真珠層があり、磨くと美しく輝くため、

古くから螺鈿(らでん)細工の材料として用いられ、

正倉院の宝物(8世紀)や

中尊寺金色堂(12世紀)の堂内などにも使用されています。

奄美大島で発見されている7~8世紀ごろの遺跡から

ヤコウガイの貝殻が大量に発見されたため、

奄美大島から本土へと運びだされた可能性が高いと考えられています。

ちなみによく「夜光貝」と書かれていますが、夜には光りません。

屋久島の貝=ヤクガイからきているとのことです。

そんな貴重なヤコウガイが奄美に生息していること、

奄美が古代からどういう地理的・歴史的役割をしていたかなどを知ってもらうために、

瀬戸内町では、約7年前から池村さんにお願いをして、

年に一度ほどヤコウガイ磨き体験講座を開いていただいてます。

またヤコウガイの稚貝の放流は3年前から。

加計呂麻島の徳浜や伊須などで行ってきました。

さて、いよいよ体験です。

池村さんが準備してくださった

さまざまな形のヤコウガイを選んでいきます。

磨きあがりを想像して、選んでいきます。

みんなかなり迷っていますね。

今回も満員御礼!

ものすごく目の荒い0番から、サラサラの10番まで、

合計11枚のサンドペーパーで磨いていきます。

小さな手でまわりを水浸しにしながらガンバりました。

一所懸命に磨くあまりに

自分の指を削ってしまう男の子続出・・・。

保護者の方も参加。

一所懸命に磨けば磨くほど、ぴかぴかになるので楽しいんです!

「すげぇーー!」。

”ヤコウガイの神様”の磨き直伝です。

池村さんもビックリの磨き方をしている子も。

最後に研磨剤で仕上げて、

ネックレスや携帯ストラップなど好みの金具をつけてもらいます。

できました!

はるばる遠く奄美市名瀬から参加のご家族。

やっぱり女子はハート♡

親子で楽しみました!

ヤコウガイ磨きをした後は、「ビーモン探し」。

ヤドリ浜の砂から

有孔虫、貝、砂、石などをよりわける

ビーチモンスター探しです。

面白いものが見つかるかな?

これにはわれわれが想像した以上に

子どもたち熱中!

女子も熱中!

低学年でも熱中!

見つけたものから面白いモノはいないか、拡大して調べてみました。

なんと魚の耳石が混じっていました!

これは魚の頭の骨で、おもりの役割もはたすもの。

木の年輪のように、

魚の成長とともに形成されいるそうです。

自分たちが見つけてきたものの中に

こんな新しい発見があり、子どもたちも興奮。

またヤドリ浜の砂は観察したところ、

ほぼ有孔虫、貝、少しの石で形成されていたので

「ヤドリ浜は、ほとんど生き物の死骸でできている」と分かりました。

これにも子どもたちはちょっとショックのような、

自然というものを知ったような・・・。

最後は、この日一日学んだことを絵日記にしていきます。

ゆめ探検隊の全3回に参加した子どもたちに

「ヒギャジマン ジュニアマスター」証書が送られました。

最後にこの日参加したみんなで記念撮影。

奄美の、瀬戸内町の海や生き物について

まるまる一日よーく遊び、よーく学びました。

奄美の海山自然調査体験プログラム

「ゆめ探検隊」の全3回はこれにて終了。

子どもたちが島を知り、好きになって

自らヒギャジマンを探す楽しみを知ってくれたら幸いです。

2012.08.03

瀬戸内町 古仁屋

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

2012年08月04日

ゆめ探検隊 海の生き物観察

8月3日(金)、

小中学生を対象にした奄美の海山自然調査体験プログラム

「ゆめ探検隊」の第3回目が開催されました。

今回は、

「島の海の生き物観察」と「ヤコウガイ細工体験」。

まずは午前の「海の生き物観察」です。

行ったのは瀬戸内町の中心部・古仁屋から

約20分ほどのヤドリ浜。

白い砂浜が続く、瀬戸内町でも人気の海水浴場。

台風時でも、比較的波が穏やかな大島海峡内です。

海の成り立ち、ヤドリ浜の自然環境などについて勉強。

みんなビニール袋を持って海岸を散策、

見つけた海辺の生き物などを収集していきました。

開始早々、海に入る男子あり・・・。

「こんなの見つけたよ!」。イカの骨かな?

女の子が見つけたのは・・

宝石のようにも見える

色鮮やかなカニさんの甲羅。

石をひっくり返して裏を見てみましょう。

オカヤドカリ、貝、サンゴ、

そして砂と水を入れたら、ミニ水族館!

岩と岩の間には何がいるかな?

「くちぶえ吹いたら、ヤドカリが中からでてくるよ」。

本当に出てきましたーー。

内地育ちの私はこれ知りませんでしたが、面白い!

「くちぶえを波の音と間違えて出てくるって聞いたことありますよ」と、

保護者のかたがおしえてくださいました。

「でも、静かにしてたらヤドカリが出てくるって話もあるんだよ」と子ども。

どれが正しいかな?

いっぱい見つけて大満足。

それぞれに見つけた生き物の名前や生態、

どんな生き物がどんな場所に生息しているのかなどなど、

子どもたちの疑問に講師が答え、

生き物は、最後には海に戻しました。

ウミガメ博士がウミガメの生態についてレクチャー。

※この足跡は、人工的に作ったものです。

足跡の違いは、

アカウミガメは、クロールのように互い違いに、

アオウミガメは、バタフライのように同時に足跡が残るそうです。

このヤドリ浜周辺でシーカヤックに乗ってるとウミガメに遭遇することもあり、

産卵の確認もされています。

徳之島からいらっしゃった

ヤコウガイアーティストの池村茂さんからもお話をしていただきました。

男子は、靴が濡れてもいいんです。

海に入りたいんです。

ヤドリ浜をあとにし、

すぐ近くのホノホシ海岸へ。

穏やかな海峡内のヤドリ浜に対して、

こちらは外洋に面しており、表情がまったく違います。

車で5分もかからないのに、

ヤドリ浜とホノホシ海岸の違いはすごいですね。

荒い波にあわられた、まん丸な石でびっしり。

あまりにかわいらしくて持って帰りたくなりますが、

国定公園内なので持ち出し禁止です。

当初の予定では、加計呂麻島の徳浜海岸に行き、

ヤコウガイの稚貝の放流をする予定でしたが

台風9号・10号の接近により内容を変更。

ヤコウガイの放流はできませんでしたが、

海の生き物を実際にふれ、じっくりと観察。

ふだん見過ごしがちな、

身近にある島の豊かな海や自然環境について知ることができました。

2012.08.03

瀬戸内町 蘇刈 ヤドリ浜・ホノホシ海岸

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

小中学生を対象にした奄美の海山自然調査体験プログラム

「ゆめ探検隊」の第3回目が開催されました。

今回は、

「島の海の生き物観察」と「ヤコウガイ細工体験」。

まずは午前の「海の生き物観察」です。

行ったのは瀬戸内町の中心部・古仁屋から

約20分ほどのヤドリ浜。

白い砂浜が続く、瀬戸内町でも人気の海水浴場。

台風時でも、比較的波が穏やかな大島海峡内です。

海の成り立ち、ヤドリ浜の自然環境などについて勉強。

みんなビニール袋を持って海岸を散策、

見つけた海辺の生き物などを収集していきました。

開始早々、海に入る男子あり・・・。

「こんなの見つけたよ!」。イカの骨かな?

女の子が見つけたのは・・

宝石のようにも見える

色鮮やかなカニさんの甲羅。

石をひっくり返して裏を見てみましょう。

オカヤドカリ、貝、サンゴ、

そして砂と水を入れたら、ミニ水族館!

岩と岩の間には何がいるかな?

「くちぶえ吹いたら、ヤドカリが中からでてくるよ」。

本当に出てきましたーー。

内地育ちの私はこれ知りませんでしたが、面白い!

「くちぶえを波の音と間違えて出てくるって聞いたことありますよ」と、

保護者のかたがおしえてくださいました。

「でも、静かにしてたらヤドカリが出てくるって話もあるんだよ」と子ども。

どれが正しいかな?

いっぱい見つけて大満足。

それぞれに見つけた生き物の名前や生態、

どんな生き物がどんな場所に生息しているのかなどなど、

子どもたちの疑問に講師が答え、

生き物は、最後には海に戻しました。

ウミガメ博士がウミガメの生態についてレクチャー。

※この足跡は、人工的に作ったものです。

足跡の違いは、

アカウミガメは、クロールのように互い違いに、

アオウミガメは、バタフライのように同時に足跡が残るそうです。

このヤドリ浜周辺でシーカヤックに乗ってるとウミガメに遭遇することもあり、

産卵の確認もされています。

徳之島からいらっしゃった

ヤコウガイアーティストの池村茂さんからもお話をしていただきました。

男子は、靴が濡れてもいいんです。

海に入りたいんです。

ヤドリ浜をあとにし、

すぐ近くのホノホシ海岸へ。

穏やかな海峡内のヤドリ浜に対して、

こちらは外洋に面しており、表情がまったく違います。

車で5分もかからないのに、

ヤドリ浜とホノホシ海岸の違いはすごいですね。

荒い波にあわられた、まん丸な石でびっしり。

あまりにかわいらしくて持って帰りたくなりますが、

国定公園内なので持ち出し禁止です。

当初の予定では、加計呂麻島の徳浜海岸に行き、

ヤコウガイの稚貝の放流をする予定でしたが

台風9号・10号の接近により内容を変更。

ヤコウガイの放流はできませんでしたが、

海の生き物を実際にふれ、じっくりと観察。

ふだん見過ごしがちな、

身近にある島の豊かな海や自然環境について知ることができました。

2012.08.03

瀬戸内町 蘇刈 ヤドリ浜・ホノホシ海岸

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

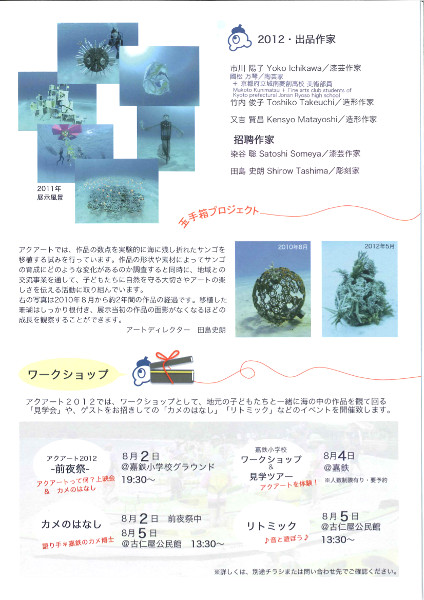

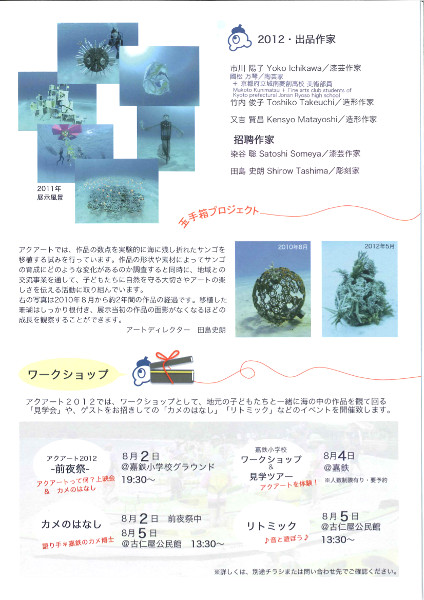

2012年08月02日

水中展覧会 「アクアート」 in奄美大島

海の中の展覧会「AQUART(アクアート)」が

8月3日(金)~5日(日)、

今年も瀬戸内町の嘉鉄沖合で開催されます。

瀬戸内町がほこる美しい嘉鉄湾の中に造形作品を展示する

「アクア」+「アート」の展覧会。

陸上とは違う、浮力や水圧、光線の中で見るアート作品の魅力は、

海の中に入ることで見える新しい感覚です。

< 出品作家 >

市川 陽子 /漆芸作家

國松 万琴 /陶芸家

竹内 俊子 /造形作家

< 招聘作家 >

染谷 聡 /漆芸作家

田島 史朗 /彫刻家

以上、敬称略

地元から参加の又吉 賢昌 (造形作家)さんもいらっしゃり、

瀬戸内町立 嘉鉄小学校の児童の作品も展示されます。

子どもたちの発想も楽しみですね。

これまでの作品は、アクアートのサイトやFacebookでご覧ください。

アートを通じて、

奄美の海、大島海峡の素晴らしさを感じる水中展覧会です。

■アクアート公式サイト

■アクアートFacebook

※8月5日の「カメのはなし」は、中止になりました。

海の中の作品をどうやってみるのでしょうか??

方法は、嘉鉄集落から直接スノーケルやシーカヤック、

ダイビングなどで行く、

またマリンスポーツができないわーという方は

「水中観光船 せと」が案内してくれます。

アクアート見学は予約優先のようなので、直接ご確認くださいね。

アクアートへのご案内

アクアートに関する詳細は、下記へお問合せお願いします。

◎瀬戸内町観光協会 0997-72-4567

◎アクアート実行委員会 090-7112-8799(安藤さん)

** **

アクアート2012では、同時にワークショップなどを開催。

8月2日(木)の前夜祭(19:30~)

われらがS.B.I (瀬戸内町文化遺産活用実行委員会)の現場監督にして、

ウミガメ博士の水野康次郎が「カメ博士によるカメのお話」で登場!

子ども向けに分かりやすく

日本や奄美のウミガメについて話すとのこと。

この夏、ウミガメの調査で奄美をあちこち回り、

真っ黒に日焼けしたウミガメ博士のお話。

ぜひ、おでかけください!

2012.08.01

瀬戸内町 嘉鉄

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

8月3日(金)~5日(日)、

今年も瀬戸内町の嘉鉄沖合で開催されます。

瀬戸内町がほこる美しい嘉鉄湾の中に造形作品を展示する

「アクア」+「アート」の展覧会。

陸上とは違う、浮力や水圧、光線の中で見るアート作品の魅力は、

海の中に入ることで見える新しい感覚です。

< 出品作家 >

市川 陽子 /漆芸作家

國松 万琴 /陶芸家

竹内 俊子 /造形作家

< 招聘作家 >

染谷 聡 /漆芸作家

田島 史朗 /彫刻家

以上、敬称略

地元から参加の又吉 賢昌 (造形作家)さんもいらっしゃり、

瀬戸内町立 嘉鉄小学校の児童の作品も展示されます。

子どもたちの発想も楽しみですね。

これまでの作品は、アクアートのサイトやFacebookでご覧ください。

アートを通じて、

奄美の海、大島海峡の素晴らしさを感じる水中展覧会です。

■アクアート公式サイト

■アクアートFacebook

※8月5日の「カメのはなし」は、中止になりました。

海の中の作品をどうやってみるのでしょうか??

方法は、嘉鉄集落から直接スノーケルやシーカヤック、

ダイビングなどで行く、

またマリンスポーツができないわーという方は

「水中観光船 せと」が案内してくれます。

アクアート見学は予約優先のようなので、直接ご確認くださいね。

アクアートへのご案内

アクアートに関する詳細は、下記へお問合せお願いします。

◎瀬戸内町観光協会 0997-72-4567

◎アクアート実行委員会 090-7112-8799(安藤さん)

** **

アクアート2012では、同時にワークショップなどを開催。

8月2日(木)の前夜祭(19:30~)

われらがS.B.I (瀬戸内町文化遺産活用実行委員会)の現場監督にして、

ウミガメ博士の水野康次郎が「カメ博士によるカメのお話」で登場!

子ども向けに分かりやすく

日本や奄美のウミガメについて話すとのこと。

この夏、ウミガメの調査で奄美をあちこち回り、

真っ黒に日焼けしたウミガメ博士のお話。

ぜひ、おでかけください!

2012.08.01

瀬戸内町 嘉鉄

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

2012年07月31日

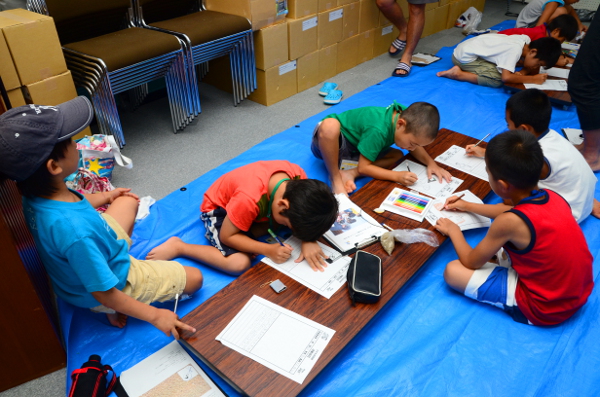

夏休みの宿題は7月で決めよう!

夏休みの宿題は早めに終わらせて

あとはめいっぱい遊ぶぞーー!と思いつつ、

あっという間に過ぎてしまう小中高の12年間。

毎年8月31日に泣きながら宿題をする・・・

子どもたちにそんな思いはさせたくない!、

瀬戸内町立図書館・郷土館では、

「夏休みの宿題・課題は7月できめよう!」を実施しました。

期間は夏休みに入ってすぐ、

7月25日(水)~27日(金)の3日間。

いつも「こども探検隊」に参加している子どもたちを対象に、

エアコンのきいた涼しい場所を提供。

午前中は宿題、

午後からは自由研究・工作、読書感想文などの課題

を目標に、一日図書館で過ごしました。

最初はちょっと遠足気分で騒いだりした子どもたちも

少しずつ集中し、課題に取り組んでいました。

テレビやおもちゃのない環境。

自由研究なども、家に1人でいて悩むよりも、

みんながいると心強いようで、

午前午後と、はかどっていたようでした。

もちろん瀬戸内町立図書館・郷土館なので、

本や参考資料もたくさん。

自由研究・工作・読書感想文などの

「どうしたらいいのかな?」という疑問にも、

できる範囲で職員がヒントをあげたりし相談にのりました。

写真では、かなり真面目に勉強している様子が写ってますが、

もちろん昼休みやちょっと油断すると

本来の子どもパワーも炸裂していましたので安心(?)してください。

その後、みんな宿題は進んでいるかなー?

奄美の大自然のなかで遊べるという

島の子どもたちは、

とてもうらやましい環境に住んでいます。

宿題ちゃちゃっと終わらせて、

8月はめいっぱい遊ぶ!

宿題もバッチリ、思い出もいっぱい。

楽しい夏休みを過ごして、

笑顔で2学期を迎えられるといいですね。

2012.07.25~27

瀬戸内町 古仁屋

S.B.I (瀬戸内町文化遺産活用実行委員会)

瀬戸内町立図書館・郷土館内

あとはめいっぱい遊ぶぞーー!と思いつつ、

あっという間に過ぎてしまう小中高の12年間。

毎年8月31日に泣きながら宿題をする・・・

子どもたちにそんな思いはさせたくない!、

瀬戸内町立図書館・郷土館では、

「夏休みの宿題・課題は7月できめよう!」を実施しました。

期間は夏休みに入ってすぐ、

7月25日(水)~27日(金)の3日間。

いつも「こども探検隊」に参加している子どもたちを対象に、

エアコンのきいた涼しい場所を提供。

午前中は宿題、

午後からは自由研究・工作、読書感想文などの課題

を目標に、一日図書館で過ごしました。

最初はちょっと遠足気分で騒いだりした子どもたちも

少しずつ集中し、課題に取り組んでいました。

テレビやおもちゃのない環境。

自由研究なども、家に1人でいて悩むよりも、

みんながいると心強いようで、

午前午後と、はかどっていたようでした。

もちろん瀬戸内町立図書館・郷土館なので、

本や参考資料もたくさん。

自由研究・工作・読書感想文などの

「どうしたらいいのかな?」という疑問にも、

できる範囲で職員がヒントをあげたりし相談にのりました。

写真では、かなり真面目に勉強している様子が写ってますが、

もちろん昼休みやちょっと油断すると

本来の子どもパワーも炸裂していましたので安心(?)してください。

その後、みんな宿題は進んでいるかなー?

奄美の大自然のなかで遊べるという

島の子どもたちは、

とてもうらやましい環境に住んでいます。

宿題ちゃちゃっと終わらせて、

8月はめいっぱい遊ぶ!

宿題もバッチリ、思い出もいっぱい。

楽しい夏休みを過ごして、

笑顔で2学期を迎えられるといいですね。

2012.07.25~27

瀬戸内町 古仁屋

S.B.I (瀬戸内町文化遺産活用実行委員会)

瀬戸内町立図書館・郷土館内

2012年07月26日

ゆめ探検隊 簡単民具づくり

24日(火)、瀬戸内町立図書館・郷土館で

「ゆめ探検隊」が開催されました。

これは小中学生を対象にした

奄美の海山自然調査体験プログラム。

第2回目のテーマは、

「自然をいかした道具をつくってみよう!」。

シマの人たちが昔から使ってきた

竹製の背負かご「ティル」。

畑で収穫した作物を入れたり、

さまざざまなものを運ぶ用途として

昔から奄美の暮らしにかかせないものです。

地域によってティルの形状などに違いがあり、

畑で使うものを「ティル」、

海などで使う小型の竹かごを「イベラク」と使い分けて呼ぶ地域もあるようです。

今回は、指導者に民具工芸作家の永田明正さんをむかえ、

大人たちはイベラク作り。

子どもたちは、紙製のエコクラフトテープを使って

同じようにイベラクづくりに挑戦!

まずは子どもたちの様子を紹介します。

開会式。

夏休みに入り、工作にもぴったりと大人気。

瀬戸内町立郷土館の学芸員から

奄美でどんなふうに民具「ティル」が使われてきたか、

その役割などについて話を聞きました。

それでは、さっそく作業に入ります。

こちら男子チーム。

女子チーム。

男子と流れる空気、作業スピードがぜんぜん違って面白かったです・・。

高さ12cmほどのかごを作っていきます。

ちょっと複雑で、かご作りで重要な部分の底からスタート。

好きな色のテープを選んでるので、

子どもたちの色彩感覚も楽しみです。

友だち同士で教え合ったりしながら。

職場体験に来ている古仁屋高校の生徒さんも

作るのを手伝ってくれました。

カワイイお姉さん、男の子に大人気!

さすが中学生は、説明書を見るだけで

どんどん自分で作ってました。

なかなか底の部分ができず騒いでいた男の子も

形が見えてくれると集中していきます。

こちらが想像しないような、まったく別物を生み出す子もいます・・。

女の子はたんたんと。

高学年になると、テープを細くさいて手の込んだものを作りだしました。

これにはビックリ!

ピシっとなるようにチェックしながら。

作るのが面白くて、

教えていたはずが友だちのぶんまでどんどん作っちゃったりする子も。

ボーイズ、みんなで最後の仕上げ。

できましたー!!

「すげぇー! かごの色が今日の服の色と全部いっしょだ!!」

姉妹で参加。6年生のお姉ちゃんは複雑なものを作ってました。

美しいですね!

認定書ももらったよ。

子どもたちが作った小型のかごは

まず底の部分が大人でも???となるような複雑な構造。

最後まで集中力が持つかなと心配でしたが

約2時間半、なんとかみんな協力しながらがんばって作り上げました。

みんな思った以上の仕上がりに大喜び。

島でも、瀬戸内町の中心部に住んでいる子どもたちは

ティルを実際に使っているところを見たことないかもしれません。

今回の体験で

奄美の昔ながらの民具に興味を持つキッカケになればいいなと思います。

次にティルを見た時は

その構造や昔の人の知恵に思いをめぐらせ、

感動してくれるのではないでしょうか。

※「ゆめ探検隊」は、

子ども夢基金の助成を受けて実施している活動です。

2012.07.24

瀬戸内町 古仁屋

S.B.I (瀬戸内町文化遺産活用実行委員会)

「ゆめ探検隊」が開催されました。

これは小中学生を対象にした

奄美の海山自然調査体験プログラム。

第2回目のテーマは、

「自然をいかした道具をつくってみよう!」。

シマの人たちが昔から使ってきた

竹製の背負かご「ティル」。

畑で収穫した作物を入れたり、

さまざざまなものを運ぶ用途として

昔から奄美の暮らしにかかせないものです。

地域によってティルの形状などに違いがあり、

畑で使うものを「ティル」、

海などで使う小型の竹かごを「イベラク」と使い分けて呼ぶ地域もあるようです。

今回は、指導者に民具工芸作家の永田明正さんをむかえ、

大人たちはイベラク作り。

子どもたちは、紙製のエコクラフトテープを使って

同じようにイベラクづくりに挑戦!

まずは子どもたちの様子を紹介します。

開会式。

夏休みに入り、工作にもぴったりと大人気。

瀬戸内町立郷土館の学芸員から

奄美でどんなふうに民具「ティル」が使われてきたか、

その役割などについて話を聞きました。

それでは、さっそく作業に入ります。

こちら男子チーム。

女子チーム。

男子と流れる空気、作業スピードがぜんぜん違って面白かったです・・。

高さ12cmほどのかごを作っていきます。

ちょっと複雑で、かご作りで重要な部分の底からスタート。

好きな色のテープを選んでるので、

子どもたちの色彩感覚も楽しみです。

友だち同士で教え合ったりしながら。

職場体験に来ている古仁屋高校の生徒さんも

作るのを手伝ってくれました。

カワイイお姉さん、男の子に大人気!

さすが中学生は、説明書を見るだけで

どんどん自分で作ってました。

なかなか底の部分ができず騒いでいた男の子も

形が見えてくれると集中していきます。

こちらが想像しないような、まったく別物を生み出す子もいます・・。

女の子はたんたんと。

高学年になると、テープを細くさいて手の込んだものを作りだしました。

これにはビックリ!

ピシっとなるようにチェックしながら。

作るのが面白くて、

教えていたはずが友だちのぶんまでどんどん作っちゃったりする子も。

ボーイズ、みんなで最後の仕上げ。

できましたー!!

「すげぇー! かごの色が今日の服の色と全部いっしょだ!!」

姉妹で参加。6年生のお姉ちゃんは複雑なものを作ってました。

美しいですね!

認定書ももらったよ。

子どもたちが作った小型のかごは

まず底の部分が大人でも???となるような複雑な構造。

最後まで集中力が持つかなと心配でしたが

約2時間半、なんとかみんな協力しながらがんばって作り上げました。

みんな思った以上の仕上がりに大喜び。

島でも、瀬戸内町の中心部に住んでいる子どもたちは

ティルを実際に使っているところを見たことないかもしれません。

今回の体験で

奄美の昔ながらの民具に興味を持つキッカケになればいいなと思います。

次にティルを見た時は

その構造や昔の人の知恵に思いをめぐらせ、

感動してくれるのではないでしょうか。

※「ゆめ探検隊」は、

子ども夢基金の助成を受けて実施している活動です。

2012.07.24

瀬戸内町 古仁屋

S.B.I (瀬戸内町文化遺産活用実行委員会)

2012年07月03日

2012奄美シーカヤックマラソンin加計呂麻大会

奄美大島に夏を告げるイベント

「2012 奄美シーカヤックマラソンin加計呂麻大会」。

7月1日(日)

梅雨明け直後の、素晴らしい晴天のなか開催されました。

国内最大規模のシーカヤック大会として、

瀬戸内町総力をあげて盛り上げています。

なんと今年で第20回の記念大会!

参加人数530人、艇数にして360艇のエントリーがありました。

北は北海道から南は沖縄まで、

本当に全国各地からの参加者がこの大会のために瀬戸内町を訪れてくださいます。

また地元の参加者も増え、

シーカヤックが瀬戸内町のマリンスポーツとして定着してきている感があります。

国内最大規模の参加者数を支えるために、

地元のボランティアのみなさんも大活躍。

古仁屋(こにや)中学校、古仁屋高校、

地域女性団体連絡協議会、建設業協会、

そして各集落と、さまざまな住民のみなさん500人以上が

この大会を盛り上げるためにボランティアとしても参加してくださっています。

シーカヤックを運んだり、ゴール後のサポートなど

いろいろと選手のお手伝い。

ちょっと照れてるのもカワイイですね。古仁屋中学校の生徒さん。

スタート時間が近づき、

シーカヤックがどんどん大島海峡へと滑りこんでいきます。

開会式終了後、まずは9時半にフルマラソンの部スタート。

5分後にハーフマラソンの部スタート!

「奄美シーカヤックマラソンin加計呂麻大会」は

瀬戸内町の大島海峡を舞台に繰り広げられます。

まずは大島本島側の古仁屋港をスタート。

大島海峡を渡り加計呂麻島のいくつかのチェックポイントを通過し

再び古仁屋港に戻るコース。

フルマラソン36km、ハーフマラソン20kmがあり、

それぞれを1人艇、2人艇で参加することができます。

(今回は嘉鉄が抜港となり少し短くなりました)。

またフルマラソンを4人一組で漕ぐ駅伝コースもあり。

さまざまな種類の艇で参加でき、

タイム更新を目指してフルスピードで漕ぐ選手、

一方、加計呂麻島の景色や

チェックポイントでの島の人々とのふれあいを楽しみながらのんびり漕ぐ選手と

それぞれの楽しみ方ができるのがこの大会のいいところ。

今回は、すべての選手がまず立ち寄る

第1上陸ポイントの加計呂麻島 渡連(どれん)に行ってきました。

選手が来る前の静けさ・・。

あっという間にトップの選手たちが到着してきました。

フルマラソン、サーフスキーの部で1位になった鬼塚選手(広島県)。

同じくサーフスキーでトップ争いを繰り広げた白畑選手(奄美市)と

ほぼ同時に渡連をあとにして行きました。

このお二人は最後まで抜きつ抜かれつの

レース展開だったようです。すごい迫力でした。

フルタンデム男子1位の山畑兄弟もあっという間に出発。

次々に選手が到着してきた

渡連チェックポイント&エイドステーション。

冷たーーい水を頭からどうぞ!

「あぁ、冷たいっっ! 冷たぁぁっーーーい!!」と選手が大叫び!

よーく見ると・・・

こんなメガネを仕込んでくれていました!

これにはボランティアも大笑い!!

古仁屋高校生がお茶やおしぼりを持ってお出迎え。

こんな笑顔向けられたら、疲れもふっとぶかも!?

ここでエネルギーを補給してくださいね。

おっとと・・・。

奄美テレビさんのインタビューが入ってました。

お、こちらは、あまみエフエム ディ!ウェイヴさんの取材も。

アウトリガーカヌーもカッコいいですねー。

渡連海岸がとっても賑やか、カラフルに。

「ガンバレ、ガンバレ~!」。

奄美の太鼓チヂンで応援です。

「もう疲れたよぉーー」。

オープン参加となりますが、

瀬戸内町でも人気が出てきているスタンダップパドルでの参加も増えています。

三人艇での参加も。

島の暑さには、これをかぶるのが一番かもしれません。

応援メッセージ付きクバ笠。

渡連のみなさまおつかれさまでした。

上陸ポイントの集落だけでなく、

通過する集落のかたも、

それぞれで選手を応援してくださっています。

応援があるからこそなんとか最後まで頑張れるんですよね。

今年も大きな事故もなく

大会は無事終了しました。

このあとは夕方から瀬戸内町古仁屋の大湊緑地公園にて

恒例の後夜祭も開催。

ホノホシ太鼓の勇壮な演奏、

子どもたちのフラダンスのオープニング。

そして乾杯のあと、表彰式や20回連続出場者の表彰、

抽選会などがありました。

その後も、シマ唄、フラダンスなどがあり

ライブは瀬戸内町出身、

瀬戸内町観光大使でもある元ちとせさん登場!

元さんは、デビューの年に

このシーカヤックマラソンの第10回記念大会でも後夜祭のステージに立ち、

今年デビュー10週年に再び舞台へ。

今年は出身校でもある

古仁屋中学、古仁屋高校の吹奏楽部の生徒さんたちが演奏に加わり、

オブラディ・オブラダなど、3曲を披露。

地元を愛する彼女ならではの、サプライズステージで

とても感動的でした。

もちろん最後は、六調のリズムに乗って

大勢の参加者がステージに登り大乱舞!

大盛り上がりのなか、

終了いたしました。

選手のみなさま、

大会に関係したすべてのみなさま、

本当におつかれさまでした!

**

「奄美シーカヤックマラソンin加計呂麻大会」は

前夜祭から始まり、当日、後夜祭と

瀬戸内町の美しい海や豊かな自然、シマッチュの温かさ、

シマ唄などの文化などが堪能できるイベント。

一度参加すると

病みつきになること間違いなしです。

選手として、

応援者として、

みなさまの来年のご参加をお待ちしております!

2012.07.01

瀬戸内町 大島海峡

S.B.I (瀬戸内町文化遺産活用実行委員会)

「2012 奄美シーカヤックマラソンin加計呂麻大会」。

7月1日(日)

梅雨明け直後の、素晴らしい晴天のなか開催されました。

国内最大規模のシーカヤック大会として、

瀬戸内町総力をあげて盛り上げています。

なんと今年で第20回の記念大会!

参加人数530人、艇数にして360艇のエントリーがありました。

北は北海道から南は沖縄まで、

本当に全国各地からの参加者がこの大会のために瀬戸内町を訪れてくださいます。

また地元の参加者も増え、

シーカヤックが瀬戸内町のマリンスポーツとして定着してきている感があります。

国内最大規模の参加者数を支えるために、

地元のボランティアのみなさんも大活躍。

古仁屋(こにや)中学校、古仁屋高校、

地域女性団体連絡協議会、建設業協会、

そして各集落と、さまざまな住民のみなさん500人以上が

この大会を盛り上げるためにボランティアとしても参加してくださっています。

シーカヤックを運んだり、ゴール後のサポートなど

いろいろと選手のお手伝い。

ちょっと照れてるのもカワイイですね。古仁屋中学校の生徒さん。

スタート時間が近づき、

シーカヤックがどんどん大島海峡へと滑りこんでいきます。

開会式終了後、まずは9時半にフルマラソンの部スタート。

5分後にハーフマラソンの部スタート!

「奄美シーカヤックマラソンin加計呂麻大会」は

瀬戸内町の大島海峡を舞台に繰り広げられます。

まずは大島本島側の古仁屋港をスタート。

大島海峡を渡り加計呂麻島のいくつかのチェックポイントを通過し

再び古仁屋港に戻るコース。

フルマラソン36km、ハーフマラソン20kmがあり、

それぞれを1人艇、2人艇で参加することができます。

(今回は嘉鉄が抜港となり少し短くなりました)。

またフルマラソンを4人一組で漕ぐ駅伝コースもあり。

さまざまな種類の艇で参加でき、

タイム更新を目指してフルスピードで漕ぐ選手、

一方、加計呂麻島の景色や

チェックポイントでの島の人々とのふれあいを楽しみながらのんびり漕ぐ選手と

それぞれの楽しみ方ができるのがこの大会のいいところ。

今回は、すべての選手がまず立ち寄る

第1上陸ポイントの加計呂麻島 渡連(どれん)に行ってきました。

選手が来る前の静けさ・・。

あっという間にトップの選手たちが到着してきました。

フルマラソン、サーフスキーの部で1位になった鬼塚選手(広島県)。

同じくサーフスキーでトップ争いを繰り広げた白畑選手(奄美市)と

ほぼ同時に渡連をあとにして行きました。

このお二人は最後まで抜きつ抜かれつの

レース展開だったようです。すごい迫力でした。

フルタンデム男子1位の山畑兄弟もあっという間に出発。

次々に選手が到着してきた

渡連チェックポイント&エイドステーション。

冷たーーい水を頭からどうぞ!

「あぁ、冷たいっっ! 冷たぁぁっーーーい!!」と選手が大叫び!

よーく見ると・・・

こんなメガネを仕込んでくれていました!

これにはボランティアも大笑い!!

古仁屋高校生がお茶やおしぼりを持ってお出迎え。

こんな笑顔向けられたら、疲れもふっとぶかも!?

ここでエネルギーを補給してくださいね。

おっとと・・・。

奄美テレビさんのインタビューが入ってました。

お、こちらは、あまみエフエム ディ!ウェイヴさんの取材も。

アウトリガーカヌーもカッコいいですねー。

渡連海岸がとっても賑やか、カラフルに。

「ガンバレ、ガンバレ~!」。

奄美の太鼓チヂンで応援です。

「もう疲れたよぉーー」。

オープン参加となりますが、

瀬戸内町でも人気が出てきているスタンダップパドルでの参加も増えています。

三人艇での参加も。

島の暑さには、これをかぶるのが一番かもしれません。

応援メッセージ付きクバ笠。

渡連のみなさまおつかれさまでした。

上陸ポイントの集落だけでなく、

通過する集落のかたも、

それぞれで選手を応援してくださっています。

応援があるからこそなんとか最後まで頑張れるんですよね。

今年も大きな事故もなく

大会は無事終了しました。

このあとは夕方から瀬戸内町古仁屋の大湊緑地公園にて

恒例の後夜祭も開催。

ホノホシ太鼓の勇壮な演奏、

子どもたちのフラダンスのオープニング。

そして乾杯のあと、表彰式や20回連続出場者の表彰、

抽選会などがありました。

その後も、シマ唄、フラダンスなどがあり

ライブは瀬戸内町出身、

瀬戸内町観光大使でもある元ちとせさん登場!

元さんは、デビューの年に

このシーカヤックマラソンの第10回記念大会でも後夜祭のステージに立ち、

今年デビュー10週年に再び舞台へ。

今年は出身校でもある

古仁屋中学、古仁屋高校の吹奏楽部の生徒さんたちが演奏に加わり、

オブラディ・オブラダなど、3曲を披露。

地元を愛する彼女ならではの、サプライズステージで

とても感動的でした。

もちろん最後は、六調のリズムに乗って

大勢の参加者がステージに登り大乱舞!

大盛り上がりのなか、

終了いたしました。

選手のみなさま、

大会に関係したすべてのみなさま、

本当におつかれさまでした!

**

「奄美シーカヤックマラソンin加計呂麻大会」は

前夜祭から始まり、当日、後夜祭と

瀬戸内町の美しい海や豊かな自然、シマッチュの温かさ、

シマ唄などの文化などが堪能できるイベント。

一度参加すると

病みつきになること間違いなしです。

選手として、

応援者として、

みなさまの来年のご参加をお待ちしております!

2012.07.01

瀬戸内町 大島海峡

S.B.I (瀬戸内町文化遺産活用実行委員会)

2012年06月26日

ゆめ探検隊 発電所と奄美自然観察の森を見に行こう!

第一回ゆめ探検隊は、豪雨や台風で本当にやれるのか、スタッフとともに冷や冷やしていましたが、

当日は天気に恵まれ、多くのこども達や保護者が参加してくれました!

ちびっこ探検隊員が、ぞくぞくと図書館・郷土館に集まってきます!

まずは、九州電力龍郷発電所へ

龍郷発電所は、日本最大級のディーゼルエンジンを使った発電所で、奄美大島の電源の中核を担っています。

中央制御室で説明を受けています。みんな何時になく真剣な表情です。

ここから、瀬戸内まで電力が送られていきます!「へぇ~!」

これが、日本最大級のディーゼルエンジンです!確かに、でかいディーゼルエンジンです!

それだけに音も凄い!!なので、写真はぶれています(笑)

ちびっこ探検隊のみんなも、身近な電気のことだけに、時間を過ぎても質問が止まりません!

ちなみに、こんな質問がありました!

「1ワットと言われてもよくわかりません?」

「停電した時にどこが停電しているのかわかりますか?」

「地震が起きて電気が使えなくなったらどうしますか?」

「加計呂麻島や請島、与路島にはどうやって電気が届いていますか?」

ちびっこ探検隊の質問に丁寧に答えていただいた、九州電力龍郷発電所の皆様、ありがとうございました。

短い昼食の後、奄美自然観察の森で自然観察、探鳥会を行いました。

管理をされている、宇都宮さんから観察のマナーの注意事項がありました。

その後、奄美野鳥の会の清正斉さんを講師に迎え自然観察会・探鳥会がスタート!

今の時期は、鳥が少ないとのことで、まずは看板で鳥の説明をしてもらい、レコーダーで鳥の鳴き声を教えてもらいました。

指さしている先には…

ナゴランなど希少種が!!

望遠鏡でも観察します!我先にと群がるちびっこ隊員たち!

ちびっこ隊員が、カメラをむける先には…

ヒメハルゼミの脱皮!今まさに脱皮しました!!みんな感動!!!

先日の台風や豪雨が嘘のようです…木漏れ日に癒されます。

ドラゴントリデに登り、笠利方面を眺めます。瀬戸内程ではないですが(笑)きれいな海です!

最後に奄美で唯一の風力発電を見学!大きい!迫力があります!

帰りのバスの中、疲れているのは大人ばかり、ちびっこ隊員たちは、ず~~~と元気でした。

かなり、強行スケジュールだったにも関わらず、集中して探検していた、ちびっこ隊員たちに隊長はびっくりしました。

発電所でも自然観察会でも色々質問していて、隊長は感動!

ちびっこ隊員たちにとっても、今回の探検がいつまでも心に残ってくれたらなぁと思う隊長でした。

※この活動は、子ども夢基金の助成を受けて実施しています。

2012.6.24(日) 奄美大島 九州電力龍郷発電所 奄美自然観察の森

当日は天気に恵まれ、多くのこども達や保護者が参加してくれました!

ちびっこ探検隊員が、ぞくぞくと図書館・郷土館に集まってきます!

まずは、九州電力龍郷発電所へ

龍郷発電所は、日本最大級のディーゼルエンジンを使った発電所で、奄美大島の電源の中核を担っています。

中央制御室で説明を受けています。みんな何時になく真剣な表情です。

ここから、瀬戸内まで電力が送られていきます!「へぇ~!」

これが、日本最大級のディーゼルエンジンです!確かに、でかいディーゼルエンジンです!

それだけに音も凄い!!なので、写真はぶれています(笑)

ちびっこ探検隊のみんなも、身近な電気のことだけに、時間を過ぎても質問が止まりません!

ちなみに、こんな質問がありました!

「1ワットと言われてもよくわかりません?」

「停電した時にどこが停電しているのかわかりますか?」

「地震が起きて電気が使えなくなったらどうしますか?」

「加計呂麻島や請島、与路島にはどうやって電気が届いていますか?」

ちびっこ探検隊の質問に丁寧に答えていただいた、九州電力龍郷発電所の皆様、ありがとうございました。

短い昼食の後、奄美自然観察の森で自然観察、探鳥会を行いました。

管理をされている、宇都宮さんから観察のマナーの注意事項がありました。

その後、奄美野鳥の会の清正斉さんを講師に迎え自然観察会・探鳥会がスタート!

今の時期は、鳥が少ないとのことで、まずは看板で鳥の説明をしてもらい、レコーダーで鳥の鳴き声を教えてもらいました。

指さしている先には…

ナゴランなど希少種が!!

望遠鏡でも観察します!我先にと群がるちびっこ隊員たち!

ちびっこ隊員が、カメラをむける先には…

ヒメハルゼミの脱皮!今まさに脱皮しました!!みんな感動!!!

先日の台風や豪雨が嘘のようです…木漏れ日に癒されます。

ドラゴントリデに登り、笠利方面を眺めます。瀬戸内程ではないですが(笑)きれいな海です!

最後に奄美で唯一の風力発電を見学!大きい!迫力があります!

帰りのバスの中、疲れているのは大人ばかり、ちびっこ隊員たちは、ず~~~と元気でした。

かなり、強行スケジュールだったにも関わらず、集中して探検していた、ちびっこ隊員たちに隊長はびっくりしました。

発電所でも自然観察会でも色々質問していて、隊長は感動!

ちびっこ隊員たちにとっても、今回の探検がいつまでも心に残ってくれたらなぁと思う隊長でした。

※この活動は、子ども夢基金の助成を受けて実施しています。

2012.6.24(日) 奄美大島 九州電力龍郷発電所 奄美自然観察の森

2012年06月26日

「ゆめ探検隊」しゅっぱーつ!

島の小中学生を対象に開催する、

奄美の海山自然調査体験プログラム「ゆめ探検隊」。

6月24日(日)は、その第一回目、

「発電所と奄美自然観察の森を見に行こう!」でした。

(内容)

・九州電力 龍郷発電所見学

・奄美自然観察の森 見学と探鳥会

・風力発電の見学

一行は日曜の朝9時、

元気に瀬戸内町立図書館・郷土館前を出発!

無事に夕方5時に瀬戸内町へ戻ってきました。

詳細はまた後日お知らせいたしますね。

2012.06.24

S.B.I (瀬戸内町文化遺産活用実行委員会)

奄美の海山自然調査体験プログラム「ゆめ探検隊」。

6月24日(日)は、その第一回目、

「発電所と奄美自然観察の森を見に行こう!」でした。

(内容)

・九州電力 龍郷発電所見学

・奄美自然観察の森 見学と探鳥会

・風力発電の見学

一行は日曜の朝9時、

元気に瀬戸内町立図書館・郷土館前を出発!

無事に夕方5時に瀬戸内町へ戻ってきました。

詳細はまた後日お知らせいたしますね。

2012.06.24

S.B.I (瀬戸内町文化遺産活用実行委員会)

2012年06月23日

瀬戸内町のゴガツゴンチ

明日の24日(日)は、旧暦五月五日。

ゴガツゴンチですね。

そこで、瀬戸内町のゴガツゴンチについてご紹介したいと思います。

* *

「瀬戸内町の文化財をたずねて」より抜粋

旧暦五月五日(ゴガツゴンチ)

一般に男の節句といわれる。

この日は、魔よけとして菖蒲(方言名でシプショプ)やヨモギ、桃の枝を軒先に下げた。

また方言名でブフォとよばれる茅(かや)で包んだ御飯をガヤマキと称して作り、

家の柱に下げたりした。現在も行なっている家も多い。

このガヤマキは、仏壇にも供えている。

三月三日や浜おりと同様にして、

集落で浜に集まり宴を催すところもある。

加計呂麻島の木慈では、この日に各戸より出て、

海辺にある漁垣(カキ)の石垣を積みなおした。

鯉のぼりを立てたり、チマキを作る家もある。

瀬戸内町教育委員会 発行

* *

明日は、瀬戸内町では勝浦(かちうら)集落のように

舟漕ぎ競争などをして浜で遊ぶところもあるようです。

われわれは加計呂麻島の木慈(きじ)集落の垣おこしを見に行く予定。

ほかの集落でガヤマキづくりも見られたらと思ってます。

その様子はまたこのブログで紹介しますね。

写真は、こどもの節句つながりで・・

こども探検隊たちが5月26日に植えたハヌス畑。1ヵ月たってちょっと成長したでしょうか?

2012.6.23

瀬戸内町 古仁屋

S.B.I (瀬戸内町文化遺産活用実行委員会)

ゴガツゴンチですね。

そこで、瀬戸内町のゴガツゴンチについてご紹介したいと思います。

* *

「瀬戸内町の文化財をたずねて」より抜粋

旧暦五月五日(ゴガツゴンチ)

一般に男の節句といわれる。

この日は、魔よけとして菖蒲(方言名でシプショプ)やヨモギ、桃の枝を軒先に下げた。

また方言名でブフォとよばれる茅(かや)で包んだ御飯をガヤマキと称して作り、

家の柱に下げたりした。現在も行なっている家も多い。

このガヤマキは、仏壇にも供えている。

三月三日や浜おりと同様にして、

集落で浜に集まり宴を催すところもある。

加計呂麻島の木慈では、この日に各戸より出て、

海辺にある漁垣(カキ)の石垣を積みなおした。

鯉のぼりを立てたり、チマキを作る家もある。

瀬戸内町教育委員会 発行

* *

明日は、瀬戸内町では勝浦(かちうら)集落のように

舟漕ぎ競争などをして浜で遊ぶところもあるようです。

われわれは加計呂麻島の木慈(きじ)集落の垣おこしを見に行く予定。

ほかの集落でガヤマキづくりも見られたらと思ってます。

その様子はまたこのブログで紹介しますね。

写真は、こどもの節句つながりで・・

こども探検隊たちが5月26日に植えたハヌス畑。1ヵ月たってちょっと成長したでしょうか?

2012.6.23

瀬戸内町 古仁屋

S.B.I (瀬戸内町文化遺産活用実行委員会)

2012年06月22日

パッション祭りin朝市

去る16日(土)に開催された

せとうち海の駅での「朝市」。

毎月第3土曜日恒例で、

フリーマーケットや

新鮮な島の野菜、鮮魚などが販売されています。

今回のメインは、パッション祭り。

今が旬! 町自慢のフルーツが並ぶとあって、会場は大賑わい!

瀬戸内町は、なんとパッションフルーツの皇室献上産地。

なんともいえない甘酸っぱさと、

うっとりするような濃厚な香り。

とっても美味しいですよねー。

最近では、生産農家も増え、

みなさん美味しいパッションフルーツを届けようとがんばっていらっしゃいます。

そんな生産者のみなさんによる即売会。

とくに1袋500円のお手軽なものは大人気だったようです。

朝9時頃に行ったら、会場は熱気ムンムン!

それもそのはず、

朝市で人気、景品が当たるジャンケン大会が行われていました。

なんといっても白熱したのは、

化粧箱入のパッションフルーツが登場した時。

当たったよー。しかも兄妹で!

中身もみせてね。

これがジャンケンに勝つともらえるなんて、太っ腹!

瀬戸内町の農産加工技術員による

パッションを材料にしたお菓子などの試食やジュースの試飲コーナーなどもありました。

パッション入りのムースに、

ソースも、もちろんパッション!

パッションのジュレとクリームチーズをバゲットにつけて。

なるほどと感心したのは、

パッションジュースを作った時に残る種を再利用したクッキー。

種まるごと、種を砕いたもの、種の周りの実もちょっと入れたもの3種類。

行くのが遅くて、残りわずかでした・・。

パッションの種だけでも、

口の中に爽やかな風味が広がって美味しかったです。

試食したあとはアンケートもお願いします。

みなさんの貴重なご意見が、瀬戸内町の新たな特産品を生むヒントです。

島の野菜。

フリーマーケット。

毎年、その年に25歳になるメンバーで構成される古仁屋青年団がつくる

奄美シーカヤックマラソンin加計呂麻大会をモチーフにしたTシャツの販売も。

瀬戸内町観光協会やその他の店舗に見本などがあるようです→こちら。

朝市は、毎月第3土曜日にて、

「せとうち海の駅」にて開催中。

朝8時30分からスタート、

ジャンケン大会は9時からです。

人気商品はすぐに売り切れてしまうので、

お早めに行くのがおすすめです。

来月の旬のシマ素材は何でしょうか?

楽しみですね。

ぜひ海水浴がてら、

来月の朝市に

ウモーレ(いらっしゃーい)!

(問合せ)

瀬戸内町観光協会 0997-72-4567

開催日時などは変更になる場合があります。

観光協会のサイトなどで情報確認をお願いします。

■http://www.kyurajima.com/

2012.06.16

瀬戸内町古仁屋

S.B.I (瀬戸内町文化遺産活用実行委員会)

せとうち海の駅での「朝市」。

毎月第3土曜日恒例で、

フリーマーケットや

新鮮な島の野菜、鮮魚などが販売されています。

今回のメインは、パッション祭り。

今が旬! 町自慢のフルーツが並ぶとあって、会場は大賑わい!

瀬戸内町は、なんとパッションフルーツの皇室献上産地。

なんともいえない甘酸っぱさと、

うっとりするような濃厚な香り。

とっても美味しいですよねー。

最近では、生産農家も増え、

みなさん美味しいパッションフルーツを届けようとがんばっていらっしゃいます。

そんな生産者のみなさんによる即売会。

とくに1袋500円のお手軽なものは大人気だったようです。

朝9時頃に行ったら、会場は熱気ムンムン!

それもそのはず、

朝市で人気、景品が当たるジャンケン大会が行われていました。

なんといっても白熱したのは、

化粧箱入のパッションフルーツが登場した時。

当たったよー。しかも兄妹で!

中身もみせてね。

これがジャンケンに勝つともらえるなんて、太っ腹!

瀬戸内町の農産加工技術員による

パッションを材料にしたお菓子などの試食やジュースの試飲コーナーなどもありました。

パッション入りのムースに、

ソースも、もちろんパッション!

パッションのジュレとクリームチーズをバゲットにつけて。

なるほどと感心したのは、

パッションジュースを作った時に残る種を再利用したクッキー。

種まるごと、種を砕いたもの、種の周りの実もちょっと入れたもの3種類。

行くのが遅くて、残りわずかでした・・。

パッションの種だけでも、

口の中に爽やかな風味が広がって美味しかったです。

試食したあとはアンケートもお願いします。

みなさんの貴重なご意見が、瀬戸内町の新たな特産品を生むヒントです。

島の野菜。

フリーマーケット。

毎年、その年に25歳になるメンバーで構成される古仁屋青年団がつくる

奄美シーカヤックマラソンin加計呂麻大会をモチーフにしたTシャツの販売も。

瀬戸内町観光協会やその他の店舗に見本などがあるようです→こちら。

朝市は、毎月第3土曜日にて、

「せとうち海の駅」にて開催中。

朝8時30分からスタート、

ジャンケン大会は9時からです。

人気商品はすぐに売り切れてしまうので、

お早めに行くのがおすすめです。

来月の旬のシマ素材は何でしょうか?

楽しみですね。

ぜひ海水浴がてら、

来月の朝市に

ウモーレ(いらっしゃーい)!

(問合せ)

瀬戸内町観光協会 0997-72-4567

開催日時などは変更になる場合があります。

観光協会のサイトなどで情報確認をお願いします。

■http://www.kyurajima.com/

2012.06.16

瀬戸内町古仁屋

S.B.I (瀬戸内町文化遺産活用実行委員会)

2012年06月08日

こども探検隊 ハヌス苗植え

瀬戸内町立図書館・郷土館主催の

「こども探検隊」という面白そうな活動が始まったとのことで

その様子を見に行ってきました。

この活動は町内の小学生を対象に、

島の自然や歴史、文化にふれ

自分で考え、調べ、行動すること、

そして、みんなで協力して活動できるようになることを目的としています。

第1回目の活動は「ハヌス(サツマイモ)の苗植え」。

初回なので、まずは自己紹介。

昨年も参加していた子どもも多いけど、

ちょっと緊張気味?

今年度は、45名の登録があり、

今回は25名の参加。

加計呂麻島など町内各所から参加があり、

別の学校の子たちと会えるのはいい刺激になるようです。

まずは図書館の前にある

畑に残っているジャガイモを掘り出します。

3グループに分かれ、

それぞれリーダーを決めて

芋掘り、畝((うね)づくり、苗植えと、

どの作業もひと通り体験できるように作業しました。

大きいのが取れたよ!

こんなカワイイお芋さんも。

そして畝(うね)づくり。なれない道具を使って

ガールズたちもガンバリます。

ちゃんと間隔を開けて、

苗を植えていきます。

ちょっと斜めに植えるのがポイントだそう。

土をかけて、優しくぽんぽんぽん。

ボーイズたちは出てきた虫やミミズなどに夢中になることも。

黒米の苗もあったので

これもみんなで植えました。

初めて体験する子ばかりで、

どのくらいの量を植えていいか、

間隔なども難しかったよね。

発泡スチロール田んぼができました。

ぐんぐん育ちますように。

作業が終わったら、みんなで絵日記を書きました。

何を描こうか、みんな悩んでますねー。

楽しい絵が描けているようです。

絵日記を書き終わった子から

掘ったジャガイモを食べました!

蒸して塩をつけるだけという食べ方がシンプルで

子どもたちには新鮮!

好評でした。

今回植えたハヌスは収穫したのち、

焼き芋にして食べる予定だそう。

みんなのガンバリで

きっと美味しいハヌスがいっぱいできることと思います。

こどもたちが書いた絵日記は

図書館1階のホールに掲示してありますので

ぜひご覧にいらっしゃってください。

今後は野鳥や海の生き物観察

ヤコウガイの放流や細工体験

工場見学、施設見学やイベント参加、

戦跡巡りなども予定しているそうです。

次世代をになう子どもたち。

島のいろいろなことを知って、

瀬戸内町のいいものを活かしていってもらいたいですね。

2012.05.26

「こども探検隊」という面白そうな活動が始まったとのことで

その様子を見に行ってきました。

この活動は町内の小学生を対象に、

島の自然や歴史、文化にふれ

自分で考え、調べ、行動すること、

そして、みんなで協力して活動できるようになることを目的としています。

第1回目の活動は「ハヌス(サツマイモ)の苗植え」。

初回なので、まずは自己紹介。

昨年も参加していた子どもも多いけど、

ちょっと緊張気味?

今年度は、45名の登録があり、

今回は25名の参加。

加計呂麻島など町内各所から参加があり、

別の学校の子たちと会えるのはいい刺激になるようです。

まずは図書館の前にある

畑に残っているジャガイモを掘り出します。

3グループに分かれ、

それぞれリーダーを決めて

芋掘り、畝((うね)づくり、苗植えと、

どの作業もひと通り体験できるように作業しました。

大きいのが取れたよ!

こんなカワイイお芋さんも。

そして畝(うね)づくり。なれない道具を使って

ガールズたちもガンバリます。

ちゃんと間隔を開けて、

苗を植えていきます。

ちょっと斜めに植えるのがポイントだそう。

土をかけて、優しくぽんぽんぽん。

ボーイズたちは出てきた虫やミミズなどに夢中になることも。

黒米の苗もあったので

これもみんなで植えました。

初めて体験する子ばかりで、

どのくらいの量を植えていいか、

間隔なども難しかったよね。

発泡スチロール田んぼができました。

ぐんぐん育ちますように。

作業が終わったら、みんなで絵日記を書きました。

何を描こうか、みんな悩んでますねー。

楽しい絵が描けているようです。

絵日記を書き終わった子から

掘ったジャガイモを食べました!

蒸して塩をつけるだけという食べ方がシンプルで

子どもたちには新鮮!

好評でした。

今回植えたハヌスは収穫したのち、

焼き芋にして食べる予定だそう。

みんなのガンバリで

きっと美味しいハヌスがいっぱいできることと思います。

こどもたちが書いた絵日記は

図書館1階のホールに掲示してありますので

ぜひご覧にいらっしゃってください。

今後は野鳥や海の生き物観察

ヤコウガイの放流や細工体験

工場見学、施設見学やイベント参加、

戦跡巡りなども予定しているそうです。

次世代をになう子どもたち。

島のいろいろなことを知って、

瀬戸内町のいいものを活かしていってもらいたいですね。

2012.05.26