2012年09月30日

走りませんか? 加計呂麻島ハーフマラソン

本日9月30日は、旧暦8月15日。

昨日今日と、瀬戸内町内では多くの集落で十五夜豊年祭が予定されていましたが

台風17号により、中止や延期となったところが多数ありました。

残念ながら、われわれが調査予定だった網野子集落の豊年祭も、

鹿児島県指定無形民俗文化財の油井の豊年踊りも中止。

今回も、猛烈な風と雨で町内各所に被害が出ております(人的被害は今の所聞いておりません)。

瀬戸内町内では1時間に120ミリの雨量を記録したところも。

道路は、土砂崩れによる全面通行止めや通行危険な箇所が多数ありますので、

お出かけの際は、確認をしてからいらっしゃってください。

被害に受けられたみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。

* *

さて、

いよいよ申込み締め切りが、あと1週間ちょっととなりました。

11月11日(日)

瀬戸内町が誇る風光明媚な加計呂麻島で

2012 加計呂麻島ハーフマラソンが開催されます。

ただいま参加受付中です!

◎加計呂麻島ハーフマラソン大会オフィシャルサイト → http://www.e-marathon.jp/kakeroma

いままで加計呂麻島へ行ったことのないみなさん、

ハーフマラソンを機会に"カケロマ"を訪れてみませんか?

せっかくなので加計呂麻島に泊まって、

あわせてゆっくりと観光するのもおすすめです。

大会テーマは

~走ろう! 「ロマンと神秘の島」 感じて 加計呂麻の風!! ~

ハーフ 、10km 、 5km 、 3km 、 駅伝(10kmを4人1組)とさまざまなコースが。

小学生以上で、参加種目を完走できる健康なかたであればどなたでも参加できます。

未就学児でも保護者同伴であれば3kmには参加OKなので、

家族みんなで楽しめるイベントです。

・大会要項、申込方法など詳細はこちらをご覧ください → 大会要項

ハーフと10kmのコースは、日本陸上競技連盟公認コース。

瀬相港がスタート・ゴール地点。

俵〜三浦〜武名〜木慈〜瀬武方面を走るコースです。→コース図はこちら

ベテランランナーにとっては、

起伏にとんだコースで挑みがいがあり、、

海が目の前に広がる景色のよいポイントも堪能できる大会。

沿道ではチヂン(太鼓)を叩きながらシマッチュが応援してくれる温かい雰囲気と、

エイドステーションでは黒糖などが疲れを癒してくれる

島ならではのもてなしが待っています。

参加者には、大会オリジナルTシャツ、完走証なども記念品もあり。

Tシャツは毎年デザインが変わり、人気となっています。

またミニライブ(予定)や、さまざまな景品が当たる抽選会、

地元の方々による売店などもあるので、

完走後も楽しめますよ。

加計呂麻島へ渡るフェリーかけろま利用券などもお渡しします。

また大会の事前登録受付を、奄美市でも実施するので、便利ですね。

お申込み方法は

①大会公式ホームページ → http://www.e-marathon.jp/kakeroma/

②RUNTES → http://runnet.jp/

③専用払込用紙で郵便局払い

※専用払込用紙は下記のエントリーセンターでご請求・入手ください。

瀬戸内町内では、

・瀬戸内町役場まちづくり観光課、

・瀬戸内町観光協会

・加計呂麻島 瀬相港・生間港

また町内各郵便局に専用払込用紙を設置しているとのことです。

申込み締切りは、10月9日(火)

先着1000名ですので、お申込みはお早めに!

加計呂麻島ならではの、

アットホームな雰囲気の大会へ

ウモーレ(いらっしゃーい)!

◎問合先

【 大会専用申込用紙の請求・申込に関すること 】

2012加計呂麻島 ハーフマラソン エントリーセンター

〒675-0063 兵庫県加古川市加古川町185-1 (株)ファインシステム内

TEL..079-420-6663 FAX.079-420-6662

(受付時間 9:30~17:30 ※土・日・祝日を除く)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

【 大会に関すること 】

瀬戸内町役場 まちづくり観光課

〒894-1592 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

加計呂麻島ハーフマラソン事務局

TEL..0997-72-1115(直通)

half@amami-setouchi.org

【 宿泊・観光 】

瀨戸内町観光協会

〒894-1503 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋大湊26-14

TEL..0997-72-4567(FAX兼)

http://www.kyurajima.com/

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

昨日今日と、瀬戸内町内では多くの集落で十五夜豊年祭が予定されていましたが

台風17号により、中止や延期となったところが多数ありました。

残念ながら、われわれが調査予定だった網野子集落の豊年祭も、

鹿児島県指定無形民俗文化財の油井の豊年踊りも中止。

今回も、猛烈な風と雨で町内各所に被害が出ております(人的被害は今の所聞いておりません)。

瀬戸内町内では1時間に120ミリの雨量を記録したところも。

道路は、土砂崩れによる全面通行止めや通行危険な箇所が多数ありますので、

お出かけの際は、確認をしてからいらっしゃってください。

被害に受けられたみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。

* *

さて、

いよいよ申込み締め切りが、あと1週間ちょっととなりました。

11月11日(日)

瀬戸内町が誇る風光明媚な加計呂麻島で

2012 加計呂麻島ハーフマラソンが開催されます。

ただいま参加受付中です!

◎加計呂麻島ハーフマラソン大会オフィシャルサイト → http://www.e-marathon.jp/kakeroma

いままで加計呂麻島へ行ったことのないみなさん、

ハーフマラソンを機会に"カケロマ"を訪れてみませんか?

せっかくなので加計呂麻島に泊まって、

あわせてゆっくりと観光するのもおすすめです。

大会テーマは

~走ろう! 「ロマンと神秘の島」 感じて 加計呂麻の風!! ~

ハーフ 、10km 、 5km 、 3km 、 駅伝(10kmを4人1組)とさまざまなコースが。

小学生以上で、参加種目を完走できる健康なかたであればどなたでも参加できます。

未就学児でも保護者同伴であれば3kmには参加OKなので、

家族みんなで楽しめるイベントです。

・大会要項、申込方法など詳細はこちらをご覧ください → 大会要項

ハーフと10kmのコースは、日本陸上競技連盟公認コース。

瀬相港がスタート・ゴール地点。

俵〜三浦〜武名〜木慈〜瀬武方面を走るコースです。→コース図はこちら

ベテランランナーにとっては、

起伏にとんだコースで挑みがいがあり、、

海が目の前に広がる景色のよいポイントも堪能できる大会。

沿道ではチヂン(太鼓)を叩きながらシマッチュが応援してくれる温かい雰囲気と、

エイドステーションでは黒糖などが疲れを癒してくれる

島ならではのもてなしが待っています。

参加者には、大会オリジナルTシャツ、完走証なども記念品もあり。

Tシャツは毎年デザインが変わり、人気となっています。

またミニライブ(予定)や、さまざまな景品が当たる抽選会、

地元の方々による売店などもあるので、

完走後も楽しめますよ。

加計呂麻島へ渡るフェリーかけろま利用券などもお渡しします。

また大会の事前登録受付を、奄美市でも実施するので、便利ですね。

お申込み方法は

①大会公式ホームページ → http://www.e-marathon.jp/kakeroma/

②RUNTES → http://runnet.jp/

③専用払込用紙で郵便局払い

※専用払込用紙は下記のエントリーセンターでご請求・入手ください。

瀬戸内町内では、

・瀬戸内町役場まちづくり観光課、

・瀬戸内町観光協会

・加計呂麻島 瀬相港・生間港

また町内各郵便局に専用払込用紙を設置しているとのことです。

申込み締切りは、10月9日(火)

先着1000名ですので、お申込みはお早めに!

加計呂麻島ならではの、

アットホームな雰囲気の大会へ

ウモーレ(いらっしゃーい)!

◎問合先

【 大会専用申込用紙の請求・申込に関すること 】

2012加計呂麻島 ハーフマラソン エントリーセンター

〒675-0063 兵庫県加古川市加古川町185-1 (株)ファインシステム内

TEL..079-420-6663 FAX.079-420-6662

(受付時間 9:30~17:30 ※土・日・祝日を除く)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

【 大会に関すること 】

瀬戸内町役場 まちづくり観光課

〒894-1592 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

加計呂麻島ハーフマラソン事務局

TEL..0997-72-1115(直通)

half@amami-setouchi.org

【 宿泊・観光 】

瀨戸内町観光協会

〒894-1503 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋大湊26-14

TEL..0997-72-4567(FAX兼)

http://www.kyurajima.com/

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

2012年09月28日

西阿室 十五夜豊年祭

9月も中旬が過ぎて、旧暦では8月を迎えました。

昔のシマの人にとって、

この時期は稲や粟、黍などの収穫を終え、一段落。

季節の変わり目、正月と同じような年の改まりを意識する人も多く、

八月踊りや祭りなど、

心浮き立つもっとも楽しい時期だったとか。

行事としては、旧暦8月初丙(ヒノエ)の日にあたるアラセツ(新節)、

その7日後のシバサシ(柴挿し)、

そして、年中行事として集落最大の催しである豊年祭などが目白押し。

瀬戸内町では、

豊年祭は旧暦8月15日(今年は9月30日)の十五夜を中心に行うところが多いですが、

その前後の土日や、アラセツ、シバサシの日に行うところもあります。

そのなかで9月22日(土)に開催された

加計呂麻島の西阿室(にしあむろ)での十五夜豊年祭に行ってきました。

豊年祭は、今年の収穫を感謝し来年の五穀豊穣を願う祭り。

そして、一年の労働の疲れを癒すための

娯楽祭り・集落慰安の要素も強かったとか。

相撲や余興、伝統芸能などが披露され

現在は敬老会も兼ねるところが多く、

子どもからお年寄りまで集落総出、

また出身者もこの日のためにシマへ戻って参加。

いつもは静かな集落も、

たくさんの人々でにぎわう一日です。

西阿室の十五夜豊年祭は、

小雨降るなか、昼12時に開始。

集落のミャー(広場)にある土俵を中心に、

数々の演目が繰り広げられました。

まずは区長の挨拶、

そして力強い「振り出し」から始まります。

チヂン(太鼓)と法螺貝を合図に土俵の周囲を集落青壮年団が

「ヨイヤ、ヨイヤー」と声をかけながら入場。

この振り出しは、

その場を清浄にし荘厳な空気をもたらすとともに、

祭りに勢いをつけてくれます。

そして、次が西阿室の最大の呼び物、テンテン踊り。

土俵の左右から同時に、

「里」と「金久」に分かれた人々が、華やかな花飾りを持って入場。

「テンテンテン ナ~ シュトゥルクテン~」の囃子に合わせ、

先頭の力士たちは、大きな花飾りをユッサユッサと左右に揺らしながら、

続く女性たちは手踊りを見せながら、

土俵の周りを練り歩いていきます。

このテンテン踊りは、

集落を流れる川を境界にして住む里と金久という地域の人々が、

ふた手に分かれて披露。

昔は、その華やかさを競い合っていたそうです。

この花飾り、毎年テーマを決めて新たに作ります。

今年のテーマはどちらも「五輪・オリンピック」。

ご覧ください、金久地区の花飾り!

伝統なシマの行事に、イギリスの国旗があしらわれています!!

花飾りはデザイン・作っているところも、

祭り当日までお互いに知られないように準備。

昔は見張りを立てて相手側に知られないようにしたり、

勝敗をめぐって喧嘩もあったとか。

それだけ盛大にやっていたので、

以前は、宝船や御輿などが花飾りに続くこともあったようです。

力士に続くのは、それぞれに住む女性たち。

11名と決まっています。

先頭の女性は「ムカエッチュ」と呼ばれ、

ずっと後ろ向きで、

続く女性陣を迎えています。

その次の女性が「サキダチ」で、

力飯(ちからめし)と呼ばれる握り飯を持った女性を先導する役割。

その後、お盆に力飯を乗せた女性9名が続きます。

とくに里と金久の花飾りが交差する瞬間は、

テンテン踊りの最大の見せ場。

観ていて、圧倒される美しさと華やかさです。

土俵をぐるりと一周して、終了。

女性が持っていたチカラメシは

一旦シバヤ(柴屋)と呼ばれる観客席の前に置かれていました。

シバヤは木の枝や葉を重ねて屋根を作った、

風情ある観客席。

力飯は、観客に配られます。

これを食べると一年元気に過ごせると言われる、ありがたい握り飯。

その後、奉納相撲や、幼稚園生から大人までの相撲、

親子兄弟対決相撲、

また生後1年以内の赤ちゃんの土俵入りなども。

相撲は、豊年祭にとって、きっても切れない存在。

神々へ奉納する神事です。

その相撲を中心に、

合間にはさまざまな余興が繰り広げられます。

プログラムを見ると、

「LOVEマシーン」、「ビートイット」、「おばーの爆弾鍋」など

気になる余興がいっぱい!

小学生のエイサーはカワイイですねー。

集落のみなさんは、この日のために、

何週間も前から余興や踊りの練習、

テンテン踊りの準備など忙しくされていたと思います。

他の集落の豊年祭にお邪魔するため、

最後までご一緒するができませんでしたが

今年も素晴らしいテンテン踊りを観ることができ気持ちが高揚。

西阿室の”ハレの日”に

触れることができました。

参考文献「瀬戸内町誌 (民俗編)」

2012.09.22

瀬戸内町 加計呂麻島 西阿室

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

昔のシマの人にとって、

この時期は稲や粟、黍などの収穫を終え、一段落。

季節の変わり目、正月と同じような年の改まりを意識する人も多く、

八月踊りや祭りなど、

心浮き立つもっとも楽しい時期だったとか。

行事としては、旧暦8月初丙(ヒノエ)の日にあたるアラセツ(新節)、

その7日後のシバサシ(柴挿し)、

そして、年中行事として集落最大の催しである豊年祭などが目白押し。

瀬戸内町では、

豊年祭は旧暦8月15日(今年は9月30日)の十五夜を中心に行うところが多いですが、

その前後の土日や、アラセツ、シバサシの日に行うところもあります。

そのなかで9月22日(土)に開催された

加計呂麻島の西阿室(にしあむろ)での十五夜豊年祭に行ってきました。

豊年祭は、今年の収穫を感謝し来年の五穀豊穣を願う祭り。

そして、一年の労働の疲れを癒すための

娯楽祭り・集落慰安の要素も強かったとか。

相撲や余興、伝統芸能などが披露され

現在は敬老会も兼ねるところが多く、

子どもからお年寄りまで集落総出、

また出身者もこの日のためにシマへ戻って参加。

いつもは静かな集落も、

たくさんの人々でにぎわう一日です。

西阿室の十五夜豊年祭は、

小雨降るなか、昼12時に開始。

集落のミャー(広場)にある土俵を中心に、

数々の演目が繰り広げられました。

まずは区長の挨拶、

そして力強い「振り出し」から始まります。

チヂン(太鼓)と法螺貝を合図に土俵の周囲を集落青壮年団が

「ヨイヤ、ヨイヤー」と声をかけながら入場。

この振り出しは、

その場を清浄にし荘厳な空気をもたらすとともに、

祭りに勢いをつけてくれます。

そして、次が西阿室の最大の呼び物、テンテン踊り。

土俵の左右から同時に、

「里」と「金久」に分かれた人々が、華やかな花飾りを持って入場。

「テンテンテン ナ~ シュトゥルクテン~」の囃子に合わせ、

先頭の力士たちは、大きな花飾りをユッサユッサと左右に揺らしながら、

続く女性たちは手踊りを見せながら、

土俵の周りを練り歩いていきます。

このテンテン踊りは、

集落を流れる川を境界にして住む里と金久という地域の人々が、

ふた手に分かれて披露。

昔は、その華やかさを競い合っていたそうです。

この花飾り、毎年テーマを決めて新たに作ります。

今年のテーマはどちらも「五輪・オリンピック」。

ご覧ください、金久地区の花飾り!

伝統なシマの行事に、イギリスの国旗があしらわれています!!

花飾りはデザイン・作っているところも、

祭り当日までお互いに知られないように準備。

昔は見張りを立てて相手側に知られないようにしたり、

勝敗をめぐって喧嘩もあったとか。

それだけ盛大にやっていたので、

以前は、宝船や御輿などが花飾りに続くこともあったようです。

力士に続くのは、それぞれに住む女性たち。

11名と決まっています。

先頭の女性は「ムカエッチュ」と呼ばれ、

ずっと後ろ向きで、

続く女性陣を迎えています。

その次の女性が「サキダチ」で、

力飯(ちからめし)と呼ばれる握り飯を持った女性を先導する役割。

その後、お盆に力飯を乗せた女性9名が続きます。

とくに里と金久の花飾りが交差する瞬間は、

テンテン踊りの最大の見せ場。

観ていて、圧倒される美しさと華やかさです。

土俵をぐるりと一周して、終了。

女性が持っていたチカラメシは

一旦シバヤ(柴屋)と呼ばれる観客席の前に置かれていました。

シバヤは木の枝や葉を重ねて屋根を作った、

風情ある観客席。

力飯は、観客に配られます。

これを食べると一年元気に過ごせると言われる、ありがたい握り飯。

その後、奉納相撲や、幼稚園生から大人までの相撲、

親子兄弟対決相撲、

また生後1年以内の赤ちゃんの土俵入りなども。

相撲は、豊年祭にとって、きっても切れない存在。

神々へ奉納する神事です。

その相撲を中心に、

合間にはさまざまな余興が繰り広げられます。

プログラムを見ると、

「LOVEマシーン」、「ビートイット」、「おばーの爆弾鍋」など

気になる余興がいっぱい!

小学生のエイサーはカワイイですねー。

集落のみなさんは、この日のために、

何週間も前から余興や踊りの練習、

テンテン踊りの準備など忙しくされていたと思います。

他の集落の豊年祭にお邪魔するため、

最後までご一緒するができませんでしたが

今年も素晴らしいテンテン踊りを観ることができ気持ちが高揚。

西阿室の”ハレの日”に

触れることができました。

参考文献「瀬戸内町誌 (民俗編)」

2012.09.22

瀬戸内町 加計呂麻島 西阿室

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

2012年09月25日

加計呂麻島 知之浦

油井小島、鳥瀬に行った後は、

加計呂麻島の知之浦(ちのうら)に上陸してみました。

加計呂麻島北部の薩川湾入口にある、

8世帯14人(H24.8月現在)の集落。

明治の初期に人が住み着くようになり、

町制施行前は、瀬武の小字だった知之浦。

神高いシマと他シマから言われているそうです。

この海にせりだすモリヤマ(守山)。

昔はトーノヤマ(唐の山)と呼ばれていましたが、昭和初期にモリヤマに改めたとされています。

モリヤマと桟橋を結ぶ線を境に

むかって左側をメーダ(前田)、右側をウクタ(奥田)と呼ばれています。

メーダには、シューハマと呼ばれる、

かつて塩を炊いた場所があり、

ウクタには、水田があったそう。

桟橋から集落にお邪魔すると、すぐ右手に公民館、

ミャー(広場)があり、もちろん土俵も。

カメがごろごろと転がっていました。

形、色もさまざま。ほしいです・・。

モリヤマの麓に鳥居が。

この鳥居は海をのぞむように建っています。

鳥居をくぐってモリヤマを登って行くと、

拝所がありました。

ご神体の自然石が中にあります。

いつもは海に置いてあるという板付け舟。

FRP(繊維強化プラスチック)を貼ってありますね。

集落では日常的に板付け舟を使っているようです。

だから知之浦青年団は舟漕ぎ競争も強いんでしょうか。

ちょっと離れて集落全体を見たところ。

ずんずん進むと、真珠養殖の作業場があります。

ドラム缶で作った桟橋が面白いですね。

向こうから船がやってきました。

桟橋に行ってみると、

さきほどの船に乗って古仁屋での買い物から戻ってきたお二人が

木陰で涼んでいたのでみんなでおしゃべり。

知之浦には、加計呂麻バスも通っていないので、

週3回、町の中心部・古仁屋まで直接、

定期船が出ているそうです。

基本的には朝7時30分に知之浦を出発し、

午前11時30分には戻ってくるそう。

船長さんと話し合って時間をずらしてもらうことも可能だそうですが、

なかなかその時間内に用事を済ませるのは厳しそうですね・・。

タバコを吸う姿が決まっている作田さん。

知之浦のことをいろいろ教えてくださいました。

20数年前ごろまでは、

古仁屋まで板付け船で行っていたそう。

帆をかけて30分ぐらいで行っていたそうです。

だからでしょうか、

88歳の作田さん、とってもお元気!

お話を終えて。

桟橋から買い物袋を一輪車に乗せて家まで帰っていきました。

バスも通ってないということで、

なかなか足を運ぶことの少ない知之浦。

行ってみると、何かしら出会いがあるのでやはり集落散策は面白いです。

参考文献

「奄美 加計呂麻島のノロ祭祀」(著者:松原武実)

2012.09.12

瀬戸内町 加計呂麻島 知之浦

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

加計呂麻島の知之浦(ちのうら)に上陸してみました。

加計呂麻島北部の薩川湾入口にある、

8世帯14人(H24.8月現在)の集落。

明治の初期に人が住み着くようになり、

町制施行前は、瀬武の小字だった知之浦。

神高いシマと他シマから言われているそうです。

この海にせりだすモリヤマ(守山)。

昔はトーノヤマ(唐の山)と呼ばれていましたが、昭和初期にモリヤマに改めたとされています。

モリヤマと桟橋を結ぶ線を境に

むかって左側をメーダ(前田)、右側をウクタ(奥田)と呼ばれています。

メーダには、シューハマと呼ばれる、

かつて塩を炊いた場所があり、

ウクタには、水田があったそう。

桟橋から集落にお邪魔すると、すぐ右手に公民館、

ミャー(広場)があり、もちろん土俵も。

カメがごろごろと転がっていました。

形、色もさまざま。ほしいです・・。

モリヤマの麓に鳥居が。

この鳥居は海をのぞむように建っています。

鳥居をくぐってモリヤマを登って行くと、

拝所がありました。

ご神体の自然石が中にあります。

いつもは海に置いてあるという板付け舟。

FRP(繊維強化プラスチック)を貼ってありますね。

集落では日常的に板付け舟を使っているようです。

だから知之浦青年団は舟漕ぎ競争も強いんでしょうか。

ちょっと離れて集落全体を見たところ。

ずんずん進むと、真珠養殖の作業場があります。

ドラム缶で作った桟橋が面白いですね。

向こうから船がやってきました。

桟橋に行ってみると、

さきほどの船に乗って古仁屋での買い物から戻ってきたお二人が

木陰で涼んでいたのでみんなでおしゃべり。

知之浦には、加計呂麻バスも通っていないので、

週3回、町の中心部・古仁屋まで直接、

定期船が出ているそうです。

基本的には朝7時30分に知之浦を出発し、

午前11時30分には戻ってくるそう。

船長さんと話し合って時間をずらしてもらうことも可能だそうですが、

なかなかその時間内に用事を済ませるのは厳しそうですね・・。

タバコを吸う姿が決まっている作田さん。

知之浦のことをいろいろ教えてくださいました。

20数年前ごろまでは、

古仁屋まで板付け船で行っていたそう。

帆をかけて30分ぐらいで行っていたそうです。

だからでしょうか、

88歳の作田さん、とってもお元気!

お話を終えて。

桟橋から買い物袋を一輪車に乗せて家まで帰っていきました。

バスも通ってないということで、

なかなか足を運ぶことの少ない知之浦。

行ってみると、何かしら出会いがあるのでやはり集落散策は面白いです。

参考文献

「奄美 加計呂麻島のノロ祭祀」(著者:松原武実)

2012.09.12

瀬戸内町 加計呂麻島 知之浦

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

2012年09月20日

加計呂麻島 鳥瀬

油井小島を行ったあと、

加計呂麻島方面へ船を進めました。

地図を見ながら位置確認。

大島海峡、リアス式海岸の島の形が複雑で、

慣れてないと、どこにいるか分からなくなりますよね。

加計呂麻島の北部、

薩川湾の入口にある

鳥瀬(とりせ)にも近づいてみました。

ここには昭和天皇の行幸記念碑が建っています。

(まんなかぐらいに碑があるのがわかりますでしょうか?

いい角度から写真撮れませんでした・・。すみません。)

昭和2年(1927年)8月、

昭和天皇の奄美大島行幸の際

名瀬から古仁屋、そして加計呂麻島まで足をのばしています。

この鳥瀬付近に来て、上陸もしたそうです。

『瀬戸内町町誌 歴史編』には、このような記述がありました。

「(8月7日)午後二時半、天皇は伝馬船に乗り移り、

実久村鳥瀬崎付近で自ら箱眼鏡で海中をのぞいて潜水夫に指示し、動植物を採集した。

潜水夫をつとめていた富喜志栄が水面に上がってきたとき、

天皇自らの手で潜水夫の手を取って船に引き上げたことは、

当時の中島支庁長が回顧として語っている。

海中の動植物採集は、八日午前、鎮西村押角の白木でも行われた」。

昭和天皇が動植物採集する場所に選ばれた鳥瀬付近

いまでも納得の美しさですが、

85年前、行幸当時の海中世界はどれほど豊かだったのでしょう。

見てみたかったですね。

2012.09.12

瀬戸内町 加計呂麻島 鳥瀬

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

加計呂麻島方面へ船を進めました。

地図を見ながら位置確認。

大島海峡、リアス式海岸の島の形が複雑で、

慣れてないと、どこにいるか分からなくなりますよね。

加計呂麻島の北部、

薩川湾の入口にある

鳥瀬(とりせ)にも近づいてみました。

ここには昭和天皇の行幸記念碑が建っています。

(まんなかぐらいに碑があるのがわかりますでしょうか?

いい角度から写真撮れませんでした・・。すみません。)

昭和2年(1927年)8月、

昭和天皇の奄美大島行幸の際

名瀬から古仁屋、そして加計呂麻島まで足をのばしています。

この鳥瀬付近に来て、上陸もしたそうです。

『瀬戸内町町誌 歴史編』には、このような記述がありました。

「(8月7日)午後二時半、天皇は伝馬船に乗り移り、

実久村鳥瀬崎付近で自ら箱眼鏡で海中をのぞいて潜水夫に指示し、動植物を採集した。

潜水夫をつとめていた富喜志栄が水面に上がってきたとき、

天皇自らの手で潜水夫の手を取って船に引き上げたことは、

当時の中島支庁長が回顧として語っている。

海中の動植物採集は、八日午前、鎮西村押角の白木でも行われた」。

昭和天皇が動植物採集する場所に選ばれた鳥瀬付近

いまでも納得の美しさですが、

85年前、行幸当時の海中世界はどれほど豊かだったのでしょう。

見てみたかったですね。

2012.09.12

瀬戸内町 加計呂麻島 鳥瀬

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

2012年09月19日

祝!第8位 奄美新聞記者が選ぶブログBEST10

奄美群島ブロガー応援企画

奄美新聞記者が選ぶ ブログベスト10

8月の第8位に「旧盆と旧暦の七夕」が選ばれました!

そのブログ記事はこちら→http://higyajiman.amamin.jp/e265179.html

奄美新聞さんのブログによる紹介はこちらです→http://amaminews.amamin.jp/e271773.html

第1位~10位までリンクがありますので、ごらんください。

「あ、あっちにも飾ってる、こっちにも飾ってる・・・」で、

気づいたら真夏の炎天下、

3時間ぐらい水分補給もせずふらふらになりながら、

古仁屋の街なかを歩きまわったかいがありました。

ありがとうございました~!

2012.09.19

瀬戸内町

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

奄美新聞記者が選ぶ ブログベスト10

8月の第8位に「旧盆と旧暦の七夕」が選ばれました!

そのブログ記事はこちら→http://higyajiman.amamin.jp/e265179.html

奄美新聞さんのブログによる紹介はこちらです→http://amaminews.amamin.jp/e271773.html

第1位~10位までリンクがありますので、ごらんください。

「あ、あっちにも飾ってる、こっちにも飾ってる・・・」で、

気づいたら真夏の炎天下、

3時間ぐらい水分補給もせずふらふらになりながら、

古仁屋の街なかを歩きまわったかいがありました。

ありがとうございました~!

2012.09.19

瀬戸内町

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

2012年09月18日

油井小島

近々、こども探検隊のためのイベントで海の観察体験を行うため、

事前調査に行ってきました。

目的は、油井小島(ゆいこじま)。

油井集落の桟橋から出発です。

この日は、快晴。

風はなく、とても穏やか、

鏡のように美しい海面でした。

海上タクシーの船首は特等席!

いーい天気です。

桟橋から5分もかからず、油井小島。

小さな無人島なので、

ぐるっと、回って様子を見ます。

こちらはゴツゴツしてますね。

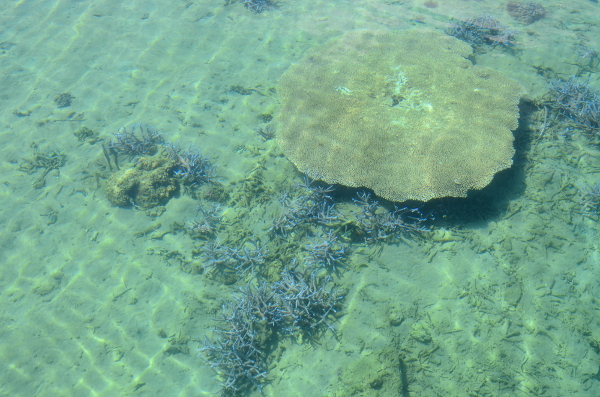

船の上からでも見える浅いところにテーブルサンゴが。

こちらのほうは砂地です。キレイですね~。

この砂地が左にむかって出現している部分は、

↓

↓

大潮の干潮時に、

この小さな小さな離れと砂の浜でつながって歩いて渡れるそうです。

うっすら道ができているのが分かりますでしょうか?

つながっている時に

この砂の浜をカップルで歩いて渡ると、

「恋が成就する」「幸せになれる」・・なんて話もあるとか、ないとか。

油井小島を「結恋島」と書いて、

そのまま「ゆいこじま」と呼ぶ人もいたり。

油井集落からすぐ近くで、

周辺のサンゴは元気。

比較的浅いのでシュノーケリングや

ダイビング体験・講習でも人気のスポットです。

縁結びの島かどうかは、

ぜひご自分でお確かめくださいね!

2012.09.12

瀬戸内町 油井小島

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

事前調査に行ってきました。

目的は、油井小島(ゆいこじま)。

油井集落の桟橋から出発です。

この日は、快晴。

風はなく、とても穏やか、

鏡のように美しい海面でした。

海上タクシーの船首は特等席!

いーい天気です。

桟橋から5分もかからず、油井小島。

小さな無人島なので、

ぐるっと、回って様子を見ます。

こちらはゴツゴツしてますね。

船の上からでも見える浅いところにテーブルサンゴが。

こちらのほうは砂地です。キレイですね~。

この砂地が左にむかって出現している部分は、

↓

↓

大潮の干潮時に、

この小さな小さな離れと砂の浜でつながって歩いて渡れるそうです。

うっすら道ができているのが分かりますでしょうか?

つながっている時に

この砂の浜をカップルで歩いて渡ると、

「恋が成就する」「幸せになれる」・・なんて話もあるとか、ないとか。

油井小島を「結恋島」と書いて、

そのまま「ゆいこじま」と呼ぶ人もいたり。

油井集落からすぐ近くで、

周辺のサンゴは元気。

比較的浅いのでシュノーケリングや

ダイビング体験・講習でも人気のスポットです。

縁結びの島かどうかは、

ぜひご自分でお確かめくださいね!

2012.09.12

瀬戸内町 油井小島

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

2012年09月15日

清水 八月踊り

ある夜、清水(せいすい)集落の公民館からシマ唄が聴こえてきました。

近寄ってみると、

町内にお住まいの森さんが三味線片手に「朝花節」を歌っているところ。

挨拶代わりにまず最初に歌われるシマ唄です。

森さんを囲んでいるのは、

大阪からやってきた近畿大学の6名の学生さんたちと、

引率の清(きよし)教授、講師の図師(ずし)さん。

一行は、8月21~28日、

奄美合宿のため来島中でした。

シマ唄の歌詞、三味線についてなど森さんが解説。

学生たちは初めて聴くシマ唄で歌詞は分からないものの、

何かを感じ取っているよう。

この近畿大学の合宿は、

文芸学部の清 眞人(きよし まひと)教授のルーツが瀬戸内町にあることから、

4~5年前にスタート。

学生たちは、清水集落の公民館で寝泊まりしながら、

ここを拠点にさまざまなシマの体験していました。

今年参加した学生は、文芸学部5名、経営学部1名。

専攻も日本歴史、世界歴史、現代文化など多岐に渡っています。

なんと、この合宿は単位にはならないんだとか!

それでも、学科・学部を越えて集まってくるのは、、

主体的に奄美への興味を持ち、学びたいという学生たち。

それだけ、魅力的な合宿のようです。

清教授の合宿の目標は、「奄美を徹底的に遊ぶ」。

大きな目的としては、

・奄美の伝統的な文化や暮らしにふれる <シマ唄、八月踊り、集落の人との交流>

・奄美ならではの遊びを体験 <シュノーケリング、マングローブカヌー>

・島の人との意見交換 <Uターンで島に戻ってきた若い世代がどのような仕事についているか話を聞く、また大阪の若者がどのような関心を持っているかを島の人に聞いていただく>

だそうです。

実際に学生たちが体験したものは、

・シマ唄、三味線演奏

・海遊び(シュノーケリング、バナナボート)

・加計呂麻島 徳浜 塩工場見学

・加計呂麻島 渡連 集落散策、浜辺で貝採り

・ケンムンについて話を聞く

・清水集落 八月踊りに参加

・旧暦七夕の行事体験 <竹を朝立てる、朝露(若水)で墨をすって願い事を書く>

・マリンスポーツショップ Uターン若手経営者に話を聞く

・貝アクセサリーづくり

・清水集落 92歳のお年寄りに話を聞く

・奄美市住用町でマングローブカヌー、モダマ・フナンギョの滝など山歩き

・奄美市名瀬の根瀬部集落散策、神山、カミミチ、石敢当を知る

(以下は台風で中止)

・加計呂麻島 徳浜海岸 テント泊

・近畿大学マグロ養殖場 餌付け

などなど。

清水集落の人たちと一緒に八月踊り。

なかなかこういった生の八月踊りは、

観光だと体験することができませんよね。

見よう見まねで踊ってみます。

こちらの学生さん、

「ボクは地方の生まれで、こういう所で子どもの頃に踊った記憶がよみがえってきて楽しいです!」

と、終始笑顔。

今回の合宿は帰る直前に、台風15号の最接近と重なり、

最後に予定していた「私の奄美体験とエコツアープランづくり」発表会が

残念ながら中止になってしまいました。

しかも帰りの飛行機は欠航につぐ欠航、帰る日を一日延期せざるを得なく、

宿泊先では停電にも合うダブル?トリプルパンチ。

引率の図師先生によると

「いろいろと大変な目にあったのですが、

現実の島の暮らしの一端を垣間見ることができて、

学生にとっては結果的にすごくよい経験になったと思っています」とのことでした。

近畿大学の文芸学部、文化歴史学科には

今年度から「文化資源学」というコースができ、

「各地に眠る文化を掘り起こして、まちおこしに活かそう」というテーマに取り組んでいるそうです。

「奄美合宿を文化資源学の実践の場にしたい」とのことですので、

今後の近畿大学の取組みに注目、

そして協力していきたいですね。

* *

この夏だけでも、瀬戸内町には、

岡山理科大学、東海大学、東京経済大学、東京外国語大学など

学生の合宿や調査での来町があり(もうすぐ沖縄国際大学も)、

年間を通してその数も年々増えているようです。

それだけ、奄美、そして瀬戸内町には

調査研究したいものがたくさん眠っていて、

魅力的ということでしょうか。

また加計呂麻島では、

学生を民泊で受け入れも少しずつスタートしています。

彼らの調査・研究テーマを知ることは、

われわれにとって、

さまざまなヒギャジマン=瀬戸内町の宝を発見するチャンス。

瀬戸内町としても受け入れ態勢を整えて、

みなさんをお迎えしたいですね。

2012.08.21・23

瀬戸内町 清水

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

近寄ってみると、

町内にお住まいの森さんが三味線片手に「朝花節」を歌っているところ。

挨拶代わりにまず最初に歌われるシマ唄です。

森さんを囲んでいるのは、

大阪からやってきた近畿大学の6名の学生さんたちと、

引率の清(きよし)教授、講師の図師(ずし)さん。

一行は、8月21~28日、

奄美合宿のため来島中でした。

シマ唄の歌詞、三味線についてなど森さんが解説。

学生たちは初めて聴くシマ唄で歌詞は分からないものの、

何かを感じ取っているよう。

この近畿大学の合宿は、

文芸学部の清 眞人(きよし まひと)教授のルーツが瀬戸内町にあることから、

4~5年前にスタート。

学生たちは、清水集落の公民館で寝泊まりしながら、

ここを拠点にさまざまなシマの体験していました。

今年参加した学生は、文芸学部5名、経営学部1名。

専攻も日本歴史、世界歴史、現代文化など多岐に渡っています。

なんと、この合宿は単位にはならないんだとか!

それでも、学科・学部を越えて集まってくるのは、、

主体的に奄美への興味を持ち、学びたいという学生たち。

それだけ、魅力的な合宿のようです。

清教授の合宿の目標は、「奄美を徹底的に遊ぶ」。

大きな目的としては、

・奄美の伝統的な文化や暮らしにふれる <シマ唄、八月踊り、集落の人との交流>

・奄美ならではの遊びを体験 <シュノーケリング、マングローブカヌー>

・島の人との意見交換 <Uターンで島に戻ってきた若い世代がどのような仕事についているか話を聞く、また大阪の若者がどのような関心を持っているかを島の人に聞いていただく>

だそうです。

実際に学生たちが体験したものは、

・シマ唄、三味線演奏

・海遊び(シュノーケリング、バナナボート)

・加計呂麻島 徳浜 塩工場見学

・加計呂麻島 渡連 集落散策、浜辺で貝採り

・ケンムンについて話を聞く

・清水集落 八月踊りに参加

・旧暦七夕の行事体験 <竹を朝立てる、朝露(若水)で墨をすって願い事を書く>

・マリンスポーツショップ Uターン若手経営者に話を聞く

・貝アクセサリーづくり

・清水集落 92歳のお年寄りに話を聞く

・奄美市住用町でマングローブカヌー、モダマ・フナンギョの滝など山歩き

・奄美市名瀬の根瀬部集落散策、神山、カミミチ、石敢当を知る

(以下は台風で中止)

・加計呂麻島 徳浜海岸 テント泊

・近畿大学マグロ養殖場 餌付け

などなど。

清水集落の人たちと一緒に八月踊り。

なかなかこういった生の八月踊りは、

観光だと体験することができませんよね。

見よう見まねで踊ってみます。

こちらの学生さん、

「ボクは地方の生まれで、こういう所で子どもの頃に踊った記憶がよみがえってきて楽しいです!」

と、終始笑顔。

今回の合宿は帰る直前に、台風15号の最接近と重なり、

最後に予定していた「私の奄美体験とエコツアープランづくり」発表会が

残念ながら中止になってしまいました。

しかも帰りの飛行機は欠航につぐ欠航、帰る日を一日延期せざるを得なく、

宿泊先では停電にも合うダブル?トリプルパンチ。

引率の図師先生によると

「いろいろと大変な目にあったのですが、

現実の島の暮らしの一端を垣間見ることができて、

学生にとっては結果的にすごくよい経験になったと思っています」とのことでした。

近畿大学の文芸学部、文化歴史学科には

今年度から「文化資源学」というコースができ、

「各地に眠る文化を掘り起こして、まちおこしに活かそう」というテーマに取り組んでいるそうです。

「奄美合宿を文化資源学の実践の場にしたい」とのことですので、

今後の近畿大学の取組みに注目、

そして協力していきたいですね。

* *

この夏だけでも、瀬戸内町には、

岡山理科大学、東海大学、東京経済大学、東京外国語大学など

学生の合宿や調査での来町があり(もうすぐ沖縄国際大学も)、

年間を通してその数も年々増えているようです。

それだけ、奄美、そして瀬戸内町には

調査研究したいものがたくさん眠っていて、

魅力的ということでしょうか。

また加計呂麻島では、

学生を民泊で受け入れも少しずつスタートしています。

彼らの調査・研究テーマを知ることは、

われわれにとって、

さまざまなヒギャジマン=瀬戸内町の宝を発見するチャンス。

瀬戸内町としても受け入れ態勢を整えて、

みなさんをお迎えしたいですね。

2012.08.21・23

瀬戸内町 清水

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

2012年09月14日

須手の子牛セリ市

ここ瀬戸内町では漁業や農業以外に畜産も行われています。

今回は9月6日(木)に

子牛セリ市が開催されたので記録してきました。

場所は、須手(すで)にある

JAあまみ大島事業部・瀬戸内家畜市場。

ここでは2ヶ月に1回、

瀬戸内町内及び宇検村内の農家によって育てられた牛がセリのために集合します。

今回は8ヶ月から10ヶ月ぐらいの子牛、62頭がセリに出されました。

実は子牛と言っても、なんと体重は250kg前後!

人とは比べ物にならないくらいの成長の速さですね。

まず最初に組合の方が挨拶しそれからセリの開始です。

▼セリの始まり

正面に管理者の組合の人、中央には牛の見せ場、

そのまわりに囲むように業者さんが座られています。

セリ場には畳が敷き詰められており、牛が怪我しないようになっていました。

下はコンクリートなので爪が割れるを防止するためだと思われます。

セリに参加する業者は主に鹿児島市内からの方々。

牛たちは朝8時から9時頃には来てるので、

業者はセリの前に牛の状態を見られています。

業者には、子牛セリ市名簿という、

セリにでる牛の血統や生産者など細かい情報が書かれた資料が配られています。

業者はそれと牛の状態を見て値段を考えられるとか。

▼セリを待つ牛

セリが始まると、正面左から牛を育てた方が牛を引いて入場してきます。

▼牛の入場

牛が一頭づつ引き入れられて、中央にある回転棒にヒモがかけられ、

すべての業者にみてもらうように棒のまわりをグルグル回ります。

ここはすでに電子式になっているので、

業者がボタンを押すと最終価格より千円づつ上がるシステムです。

最後に押す人がいなくなるとそこで落札。

見てると、どんどん値段が上がるのでおもしろいですね。

牛の値段もいろいろとありましたが、

パッと見同じようにみえる牛でも、ぜんぜん値段が違ってきます。

素人の私には全くわかりませんでした・・。

これがあとあと肉となった時の値段の違いになってくるんでしょうね。

落札されたあと、また牛は人に引かれて後ろの牛舎に戻っていきます。

▼セリ後

セリが終わって牛舎に戻った牛は、

買われた業者のタグを付けられ出荷を待ちます。

こちらで業者さんが購入した牛は、

肉牛となり鹿児島黒毛和牛になるほか、

業者さんしだいで全国各地にどこ行くかわからないようです。

▼セリが終わり待つ牛

ひと通り牛のセリが終われば無事終了です。

今回はだいたい1時間ぐらい。

はじめて牛のセリを見させていただきましたが、

思った以上に活気があり、大変興味深いものでした。

与路や請島、加計呂麻島からも多くの参加があり、

いろんな地域から老若男女様々な方が参加されているのが特徴的でした。

▼こんな若い女性の畜産農家さんも

今回の62頭というのは、最近ではかなり少なめだったようです。

次の11月は「正月も近いのでもっと牛の数がでるかもね」とのことでした。

島は離島ということもあり、もちろん不便なことも多々あります。

しかし、自然がいっぱいなことや温かい気候など、有利な点もいろいろとあると思います。

今回のは牛でしたが、いろんなものが生産され、

どんどんと島が盛り上がっていけばいいなと感じた調査でした。

2012.09.06

瀬戸内町 須手

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

今回は9月6日(木)に

子牛セリ市が開催されたので記録してきました。

場所は、須手(すで)にある

JAあまみ大島事業部・瀬戸内家畜市場。

ここでは2ヶ月に1回、

瀬戸内町内及び宇検村内の農家によって育てられた牛がセリのために集合します。

今回は8ヶ月から10ヶ月ぐらいの子牛、62頭がセリに出されました。

実は子牛と言っても、なんと体重は250kg前後!

人とは比べ物にならないくらいの成長の速さですね。

まず最初に組合の方が挨拶しそれからセリの開始です。

▼セリの始まり

正面に管理者の組合の人、中央には牛の見せ場、

そのまわりに囲むように業者さんが座られています。

セリ場には畳が敷き詰められており、牛が怪我しないようになっていました。

下はコンクリートなので爪が割れるを防止するためだと思われます。

セリに参加する業者は主に鹿児島市内からの方々。

牛たちは朝8時から9時頃には来てるので、

業者はセリの前に牛の状態を見られています。

業者には、子牛セリ市名簿という、

セリにでる牛の血統や生産者など細かい情報が書かれた資料が配られています。

業者はそれと牛の状態を見て値段を考えられるとか。

▼セリを待つ牛

セリが始まると、正面左から牛を育てた方が牛を引いて入場してきます。

▼牛の入場

牛が一頭づつ引き入れられて、中央にある回転棒にヒモがかけられ、

すべての業者にみてもらうように棒のまわりをグルグル回ります。

ここはすでに電子式になっているので、

業者がボタンを押すと最終価格より千円づつ上がるシステムです。

最後に押す人がいなくなるとそこで落札。

見てると、どんどん値段が上がるのでおもしろいですね。

牛の値段もいろいろとありましたが、

パッと見同じようにみえる牛でも、ぜんぜん値段が違ってきます。

素人の私には全くわかりませんでした・・。

これがあとあと肉となった時の値段の違いになってくるんでしょうね。

落札されたあと、また牛は人に引かれて後ろの牛舎に戻っていきます。

▼セリ後

セリが終わって牛舎に戻った牛は、

買われた業者のタグを付けられ出荷を待ちます。

こちらで業者さんが購入した牛は、

肉牛となり鹿児島黒毛和牛になるほか、

業者さんしだいで全国各地にどこ行くかわからないようです。

▼セリが終わり待つ牛

ひと通り牛のセリが終われば無事終了です。

今回はだいたい1時間ぐらい。

はじめて牛のセリを見させていただきましたが、

思った以上に活気があり、大変興味深いものでした。

与路や請島、加計呂麻島からも多くの参加があり、

いろんな地域から老若男女様々な方が参加されているのが特徴的でした。

▼こんな若い女性の畜産農家さんも

今回の62頭というのは、最近ではかなり少なめだったようです。

次の11月は「正月も近いのでもっと牛の数がでるかもね」とのことでした。

島は離島ということもあり、もちろん不便なことも多々あります。

しかし、自然がいっぱいなことや温かい気候など、有利な点もいろいろとあると思います。

今回のは牛でしたが、いろんなものが生産され、

どんどんと島が盛り上がっていけばいいなと感じた調査でした。

2012.09.06

瀬戸内町 須手

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

2012年09月12日

旧盆の記録 その3 送り

S.B.Iの現場監督ミズノが体験した

瀬戸内町の須手在住で、お墓は加計呂麻島の西阿室にあるお宅の旧盆。

今までのはこちら。

「旧盆 その1 お迎え」 http://higyajiman.amamin.jp/e268361.html

「旧盆 その2 お供え」 http://higyajiman.amamin.jp/e267414.html

最終回となる、旧暦7月15日(新暦9月1日)の「送り盆」のお話です。

* *

旧盆のお供えが全て終わった後、少し休憩し、

15時半よりフネオクリが行われました。

フネオクリをするのは、

古仁屋に住み、墓が対岸の加計呂麻島にある家が、

最終日に墓までご先祖さまを送れないので、代わりに舟で送るためです。

フネオクリが行われる頃には、

お供え物の食材系はほとんど使ってなくなっており、

残っているのは果物や型菓子ぐらいです。

さてフネオクリです。

お迎えの時同様、そこにいる人全員が一人づつ線香を上げます。

線香をあげ終わると、フネオクリの準備です。

ここで使う舟は、旧盆初日の前日に準備されました。

今年は発泡スチロール製ですが、以前はちゃんと木の板で作っていたとのこと。

発泡に変わった理由として、板だとすぐに小さな波で沈没してしまうのと、

あまりお供え物を乗せることができないからだそうです。

さらにフネオクリに使うムジ(里芋?)ですが、お盆用に庭に植えてあります。

送り日の昼に適度なサイズのムジをとりました。

ムジの茎を刻んで米と一緒にまぜ、ムジの葉の上にのせて舟に乗せます。

ムジを採取しているところ

ムジの葉

さらに供え物を家族で相談しながら、バランスを見てどんどん載せていきます。

今回乗せたのは、型菓子、ショウロウバシ、ムジ茎入白米、白餅、じょうひ餅、お菓子、線香。

じょうひ餅は線香を刺す台にも使われていました。

お盆中、すべてのお供え料理に付けられていたショウロウバシですが、ここでも必要です。

箸がないとごちそうを送ったのに先祖が食べられなくなるからです。

この話を聞くと、フネオクリのお供えは、先祖があの世に帰るまでのお弁当のようなものでしょうか。

さて、舟が準備できると、次は海までみんなで見送りです。

まず先頭に子供を歩かせ、提灯をもたせました。

提灯が先頭で、他のメンバーはそれより先に出たらダメとのこと。

須手の港までみんなで歩き、「また来年ねー」と言いながら舟を流しました。

最後にタバコに火をつけていれました。

亡くなられたおじいさんが好きだったそうです。

舟が加計呂麻島へと向かって行ってます。

フネオクリをした後、家に入る前にお祓いをします。

お祓いの方法として、シキミズ(敷水)を使います。

この家ではもともとしていませんでしたが、

親戚のユタ神様がしないとだめということではじめ、いまでは毎年しています。

シキミズの作り方は、まずなんでもいいので入れ物(深めの皿など)に米をいれ、水を敷きます。

そこに塩を入れ、最後にお湯をいれて完成です。

これを玄関先におき、送った人が帰ってきたら、

家に入る前に、米をかじるか頭の上に載せなければなりません。

また、その水を手で少しとり、体や肩をはらって完了です。

これで先祖に対する流れはすべておしまいです。

最後に現世の生きている人のために、ショウジンオトシがおこなわれます。

これはお盆の行事が全て終わったあと、

あの世向けの料理ではなく、いつもの現世の料理に戻すという意味合いがあるようです。

記録した家では、ショウジンオトシには刺身を最低でも一切たべるということでした。

刺身以外にも、卵、鶏の唐揚、魚のから揚げなど普段食べているものが出されました。

嘉鉄集落で聞いた話だと、

ショウジンオトシでヒムン(干し魚)を使うという家もいらっしゃるようです。

これで旧盆の流れはすべてとなります。

この後はもちろんそのまま親戚一同の飲み会でした。

結婚して新しく親戚になった人たちも一緒に参加しています。

この飲み会は、親戚のつながりを残していくために大事ですね。

先祖と現世をつなぎ、さらに現世同士の関係もつなげるいい行事ですね。

飲み会は最近の話や都会に行ってる子供の話、

昔話で夜中まで盛り上がっていました。

今回記録した旧盆ですが、別の人に話を聞くといろいろと違いがあります。

集落毎だけではなく、各家庭でも違うようです。

今回のは瀬戸内における現在の盆の一例としてご紹介させていただきました。

またうちはこんな感じでやってるよとか、

「写真撮りましたよ」とかあればぜひ教えてください!

以上 現場監督 水野でした。

2012.08.30~9.01(旧暦7月13日~15日)

瀬戸内町 須手

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

瀬戸内町の須手在住で、お墓は加計呂麻島の西阿室にあるお宅の旧盆。

今までのはこちら。

「旧盆 その1 お迎え」 http://higyajiman.amamin.jp/e268361.html

「旧盆 その2 お供え」 http://higyajiman.amamin.jp/e267414.html

最終回となる、旧暦7月15日(新暦9月1日)の「送り盆」のお話です。

* *

旧盆のお供えが全て終わった後、少し休憩し、

15時半よりフネオクリが行われました。

フネオクリをするのは、

古仁屋に住み、墓が対岸の加計呂麻島にある家が、

最終日に墓までご先祖さまを送れないので、代わりに舟で送るためです。

フネオクリが行われる頃には、

お供え物の食材系はほとんど使ってなくなっており、

残っているのは果物や型菓子ぐらいです。

さてフネオクリです。

お迎えの時同様、そこにいる人全員が一人づつ線香を上げます。

線香をあげ終わると、フネオクリの準備です。

ここで使う舟は、旧盆初日の前日に準備されました。

今年は発泡スチロール製ですが、以前はちゃんと木の板で作っていたとのこと。

発泡に変わった理由として、板だとすぐに小さな波で沈没してしまうのと、

あまりお供え物を乗せることができないからだそうです。

さらにフネオクリに使うムジ(里芋?)ですが、お盆用に庭に植えてあります。

送り日の昼に適度なサイズのムジをとりました。

ムジの茎を刻んで米と一緒にまぜ、ムジの葉の上にのせて舟に乗せます。

ムジを採取しているところ

ムジの葉

さらに供え物を家族で相談しながら、バランスを見てどんどん載せていきます。

今回乗せたのは、型菓子、ショウロウバシ、ムジ茎入白米、白餅、じょうひ餅、お菓子、線香。

じょうひ餅は線香を刺す台にも使われていました。

お盆中、すべてのお供え料理に付けられていたショウロウバシですが、ここでも必要です。

箸がないとごちそうを送ったのに先祖が食べられなくなるからです。

この話を聞くと、フネオクリのお供えは、先祖があの世に帰るまでのお弁当のようなものでしょうか。

さて、舟が準備できると、次は海までみんなで見送りです。

まず先頭に子供を歩かせ、提灯をもたせました。

提灯が先頭で、他のメンバーはそれより先に出たらダメとのこと。

須手の港までみんなで歩き、「また来年ねー」と言いながら舟を流しました。

最後にタバコに火をつけていれました。

亡くなられたおじいさんが好きだったそうです。

舟が加計呂麻島へと向かって行ってます。

フネオクリをした後、家に入る前にお祓いをします。

お祓いの方法として、シキミズ(敷水)を使います。

この家ではもともとしていませんでしたが、

親戚のユタ神様がしないとだめということではじめ、いまでは毎年しています。

シキミズの作り方は、まずなんでもいいので入れ物(深めの皿など)に米をいれ、水を敷きます。

そこに塩を入れ、最後にお湯をいれて完成です。

これを玄関先におき、送った人が帰ってきたら、

家に入る前に、米をかじるか頭の上に載せなければなりません。

また、その水を手で少しとり、体や肩をはらって完了です。

これで先祖に対する流れはすべておしまいです。

最後に現世の生きている人のために、ショウジンオトシがおこなわれます。

これはお盆の行事が全て終わったあと、

あの世向けの料理ではなく、いつもの現世の料理に戻すという意味合いがあるようです。

記録した家では、ショウジンオトシには刺身を最低でも一切たべるということでした。

刺身以外にも、卵、鶏の唐揚、魚のから揚げなど普段食べているものが出されました。

嘉鉄集落で聞いた話だと、

ショウジンオトシでヒムン(干し魚)を使うという家もいらっしゃるようです。

これで旧盆の流れはすべてとなります。

この後はもちろんそのまま親戚一同の飲み会でした。

結婚して新しく親戚になった人たちも一緒に参加しています。

この飲み会は、親戚のつながりを残していくために大事ですね。

先祖と現世をつなぎ、さらに現世同士の関係もつなげるいい行事ですね。

飲み会は最近の話や都会に行ってる子供の話、

昔話で夜中まで盛り上がっていました。

今回記録した旧盆ですが、別の人に話を聞くといろいろと違いがあります。

集落毎だけではなく、各家庭でも違うようです。

今回のは瀬戸内における現在の盆の一例としてご紹介させていただきました。

またうちはこんな感じでやってるよとか、

「写真撮りましたよ」とかあればぜひ教えてください!

以上 現場監督 水野でした。

2012.08.30~9.01(旧暦7月13日~15日)

瀬戸内町 須手

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

2012年09月11日

子ども七夕飾りづくり

現場監督の旧盆体験の途中ですが、

ちょっとさかのぼって七夕の話をはさみます。

* *

8月23日(木)、旧暦7月7日の七夕の前日、

瀬戸内町立図書館・郷土館で、

こども達が七夕飾りづくりに参加しました。

飾りの材料には、色とりどりの折り紙や紙テープを準備。

家にあるチラシや使わなくなった包装紙などを持参する子もいました。

輪っかなど定番の飾りだけでなく、

図書館にある本などを参考にして、

複雑な飾りづくりにも挑戦。

幾何学的な模様をつなげてますねー。

ハートかな?

「見て見て~!」。

つなげるとカワイイですね。

男子は、脱線して独創的な飾りを作ったり。。

複雑な模様もできるんですね~。

色の組み合わせがガーリーでカワイイ。

ハートがいっぱい!

星模様を貼りつけて、ひと工夫。

自分の作った飾りの不思議さに感心!

がんばって、いっぱい繋げましたーー。

みんなで飾りつけをします。

なが~い長~い竹が準備されていました。

さてさて、どんな願いごとを書いたかな?

上手だと楽しいよね。

飾りの少ないところを探して上手につけていきます。

願いが叶うように、つける時も真剣そのもの。

願! わが町からサムライブルー。

長くて風にたなびく飾りがあるとキレイですね。

これは凝ってますね~。

子どもらしい、優しい気持ちですねー。

あまりに竹が長かったので、脚立も出動。

大きさを比較するために、

たまたま通りかかった阿木名中学校の女の子たちに

写真に入ってもらいました。

夏休みだったので、みんなで勉強しに来たそうです。

図書館入口の高~い天井に届きそうなぐらいの

立派な七夕飾りが完成しました。

島では、ご先祖さまをお盆に迎えるための目印として立てる七夕飾りですが、

今回は短冊に願い事を書くのもミックスして、

子ども達は楽しそうに七夕を飾りを作っていました。

2012.08.23(旧暦7月6日)

瀬戸内町 古仁屋

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

ちょっとさかのぼって七夕の話をはさみます。

* *

8月23日(木)、旧暦7月7日の七夕の前日、

瀬戸内町立図書館・郷土館で、

こども達が七夕飾りづくりに参加しました。

飾りの材料には、色とりどりの折り紙や紙テープを準備。

家にあるチラシや使わなくなった包装紙などを持参する子もいました。

輪っかなど定番の飾りだけでなく、

図書館にある本などを参考にして、

複雑な飾りづくりにも挑戦。

幾何学的な模様をつなげてますねー。

ハートかな?

「見て見て~!」。

つなげるとカワイイですね。

男子は、脱線して独創的な飾りを作ったり。。

複雑な模様もできるんですね~。

色の組み合わせがガーリーでカワイイ。

ハートがいっぱい!

星模様を貼りつけて、ひと工夫。

自分の作った飾りの不思議さに感心!

がんばって、いっぱい繋げましたーー。

みんなで飾りつけをします。

なが~い長~い竹が準備されていました。

さてさて、どんな願いごとを書いたかな?

上手だと楽しいよね。

飾りの少ないところを探して上手につけていきます。

願いが叶うように、つける時も真剣そのもの。

願! わが町からサムライブルー。

長くて風にたなびく飾りがあるとキレイですね。

これは凝ってますね~。

子どもらしい、優しい気持ちですねー。

あまりに竹が長かったので、脚立も出動。

大きさを比較するために、

たまたま通りかかった阿木名中学校の女の子たちに

写真に入ってもらいました。

夏休みだったので、みんなで勉強しに来たそうです。

図書館入口の高~い天井に届きそうなぐらいの

立派な七夕飾りが完成しました。

島では、ご先祖さまをお盆に迎えるための目印として立てる七夕飾りですが、

今回は短冊に願い事を書くのもミックスして、

子ども達は楽しそうに七夕を飾りを作っていました。

2012.08.23(旧暦7月6日)

瀬戸内町 古仁屋

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

2012年09月08日

旧盆の記録 その2 お供え

S.B.Iの現場監督ミズノが体験した旧盆の記録。

「旧盆の記録 その1 お迎え」は→こちら

その2は、ご先祖さまをお墓から迎えた後のお供えの話です。

現場監督も一緒に食べ続け、3日間で4kg増したそうですよ。

* *

先日ありました旧盆の記録その2です。

今回は主に全体的な流れとお供え物について紹介したいと思います。

お盆の全体的な流れは、

「お迎え、お供え(3食の料理も)、送り」。

お迎えをした日(旧暦7月13日)、

最初に出すのはご先祖さまの人数分のお茶、水、お酒。

またその下には、

ショウロウバシをバッテンにしておいたお茶うけのタクワンのつけもの二切れです。

▼旧暦7月13日 1日目 お迎えしてすぐのお供え

迎えた日の夕方ですが、普段は料理を出さないようです。

ただ今回は昼の12時すぎに迎えてきたので、

ご先祖も夜にはお腹がすいているだろうということで、

家で食べるご飯をお供えしました。

▼旧暦7月13日 1日目 夜 (白ご飯、ゆで卵、鶏肉の塩コショウ焼き、ゴーヤの卵炒め)

家によって違うようですが、ここではお供え物に肉や魚を普通に使うようです。

西阿室にいた時(現在は、須手在住)も同じようにしていたそうです。

お供えしたお皿には人数分のショウロウバシが常に用意されていました。

ちなみにこの家では、人と一緒で帰ってきた先祖も夜なると寝るので、

夜には行灯や線香、ローソクを消していました。

ただ最上段右のだけはつけているようです。

お盆の話でよく聞くのが、供え物の作る大変さです。

実際どれくらい出すのか知りませんでしたが、今回記録して初めてわかりました。

2日目から3日目の送りまで、作るかたはほとんど台所で料理をしているような感じです。

なんと8食分で20品。煮物から揚げ物、麺類、汁物までいろんなものが供えられます。

さらにお茶をちょくちょく変え、お客さんが来れば応対するというような感じです。

さらに料理にはお盆用に作るものと、

家庭用に作ったものをお供えしている場合があるので(盆用飯5:家用飯3)、

盆向けの料理の時は、別にいつものご飯もつくることに。

本当に大変ですね。

▼旧暦7月14日 2日目 朝 (白いお粥、豆腐の味噌汁)

▼旧暦7月14日 2日目 昼 (うどん炒め。このあと、時間をおいて3時のおやつでカボチャの煮つけ)

※旧暦7月14日 2日目 夜 写真なし

(青ウルメの唐揚げ、鶏の唐揚げ、ニラ炒め)

▼旧暦7月15日 3日目 朝 (白いお粥、ラッキョの漬物、そうめん入味噌汁、白餅)

▼旧暦7月15日 3日目 昼 (野菜の煮しめ、野菜のかき揚げ、赤飯、里芋煮、白餅)

▼旧暦7月15日 3日目 夜 (エビフライ、焼きハム、白餅)

お供えした料理は、次の料理が出る時に下げて、

家族で残さず食べなければいけません。

普通のご飯もあるので若い子がいない家庭だと全部食べるのがきついとか。

お供えするのは故人が好きだったものや果物、お菓子などです。

お供えものの中で、子供が食べたいと言えば、

「とーとがなし(ありがとう、神様への感謝や祈りの気持ちを表す意味)」と言って

どんどん食べていっていいようです。

また、お供えしてある食材も、時間とともに使っていきます。

初日にお供えした白玉粉は、最終日のお吸い物とぜんざいの団子に、

生野菜は2日目や送り日の野菜の煮付けになっていました。

また、お盆に向けて、野菜を作ってもいるようです。

今年は台風の影響で植えられなかったとのことですが、

いつもなら七夕の日に大根の種を畑に撒きます。

そうすると、旧盆の頃には良いサイズのカイワレ大根のような葉ダイコンができてるとのこと。

それを朝に作る味噌汁に入れそうです。

古仁屋の山田もやし屋さんでは、盆の時にはこの葉ダイコンも売っていると言っていました。

3日目の夕食が終わり、最後に出すのが、

島で葬式や法事の時に出す料理のような、お供えものです。

▼旧暦7月15日 夜 夕食のあとのお供え (椎茸1つ・餅2つの吸い物、厚揚げ薄切り二切れ、豆腐とミョウガの味噌汁)

この豆腐の味噌汁は、昔は半丁ぶん入れていたそうですが、

食べきれないので最近は1/8丁ぐらいにしているとのこと。

そしてこの後に、

デザート?の、餅が2個入ったぜんざいが供えられました。

これを先祖に食べていただき、

またお墓まで送って行くという流れです。

お盆中は料理からお供え、

他家まわりといろんなことがあり大変ですが、

それでもお盆をするおかげで故人のことを思い、

現在生きているいろんな人と人との交流があるのでいいですね。

2012.08.30~9.01(旧暦7月13日~15日)

瀬戸内町 須手

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

「旧盆の記録 その1 お迎え」は→こちら

その2は、ご先祖さまをお墓から迎えた後のお供えの話です。

現場監督も一緒に食べ続け、3日間で4kg増したそうですよ。

* *

先日ありました旧盆の記録その2です。

今回は主に全体的な流れとお供え物について紹介したいと思います。

お盆の全体的な流れは、

「お迎え、お供え(3食の料理も)、送り」。

お迎えをした日(旧暦7月13日)、

最初に出すのはご先祖さまの人数分のお茶、水、お酒。

またその下には、

ショウロウバシをバッテンにしておいたお茶うけのタクワンのつけもの二切れです。

▼旧暦7月13日 1日目 お迎えしてすぐのお供え

迎えた日の夕方ですが、普段は料理を出さないようです。

ただ今回は昼の12時すぎに迎えてきたので、

ご先祖も夜にはお腹がすいているだろうということで、

家で食べるご飯をお供えしました。

▼旧暦7月13日 1日目 夜 (白ご飯、ゆで卵、鶏肉の塩コショウ焼き、ゴーヤの卵炒め)

家によって違うようですが、ここではお供え物に肉や魚を普通に使うようです。

西阿室にいた時(現在は、須手在住)も同じようにしていたそうです。

お供えしたお皿には人数分のショウロウバシが常に用意されていました。

ちなみにこの家では、人と一緒で帰ってきた先祖も夜なると寝るので、

夜には行灯や線香、ローソクを消していました。

ただ最上段右のだけはつけているようです。

お盆の話でよく聞くのが、供え物の作る大変さです。

実際どれくらい出すのか知りませんでしたが、今回記録して初めてわかりました。

2日目から3日目の送りまで、作るかたはほとんど台所で料理をしているような感じです。

なんと8食分で20品。煮物から揚げ物、麺類、汁物までいろんなものが供えられます。

さらにお茶をちょくちょく変え、お客さんが来れば応対するというような感じです。

さらに料理にはお盆用に作るものと、

家庭用に作ったものをお供えしている場合があるので(盆用飯5:家用飯3)、

盆向けの料理の時は、別にいつものご飯もつくることに。

本当に大変ですね。

▼旧暦7月14日 2日目 朝 (白いお粥、豆腐の味噌汁)

▼旧暦7月14日 2日目 昼 (うどん炒め。このあと、時間をおいて3時のおやつでカボチャの煮つけ)

※旧暦7月14日 2日目 夜 写真なし

(青ウルメの唐揚げ、鶏の唐揚げ、ニラ炒め)

▼旧暦7月15日 3日目 朝 (白いお粥、ラッキョの漬物、そうめん入味噌汁、白餅)

▼旧暦7月15日 3日目 昼 (野菜の煮しめ、野菜のかき揚げ、赤飯、里芋煮、白餅)

▼旧暦7月15日 3日目 夜 (エビフライ、焼きハム、白餅)

お供えした料理は、次の料理が出る時に下げて、

家族で残さず食べなければいけません。

普通のご飯もあるので若い子がいない家庭だと全部食べるのがきついとか。

お供えするのは故人が好きだったものや果物、お菓子などです。

お供えものの中で、子供が食べたいと言えば、

「とーとがなし(ありがとう、神様への感謝や祈りの気持ちを表す意味)」と言って

どんどん食べていっていいようです。

また、お供えしてある食材も、時間とともに使っていきます。

初日にお供えした白玉粉は、最終日のお吸い物とぜんざいの団子に、

生野菜は2日目や送り日の野菜の煮付けになっていました。

また、お盆に向けて、野菜を作ってもいるようです。

今年は台風の影響で植えられなかったとのことですが、

いつもなら七夕の日に大根の種を畑に撒きます。

そうすると、旧盆の頃には良いサイズのカイワレ大根のような葉ダイコンができてるとのこと。

それを朝に作る味噌汁に入れそうです。

古仁屋の山田もやし屋さんでは、盆の時にはこの葉ダイコンも売っていると言っていました。

3日目の夕食が終わり、最後に出すのが、

島で葬式や法事の時に出す料理のような、お供えものです。

▼旧暦7月15日 夜 夕食のあとのお供え (椎茸1つ・餅2つの吸い物、厚揚げ薄切り二切れ、豆腐とミョウガの味噌汁)

この豆腐の味噌汁は、昔は半丁ぶん入れていたそうですが、

食べきれないので最近は1/8丁ぐらいにしているとのこと。

そしてこの後に、

デザート?の、餅が2個入ったぜんざいが供えられました。

これを先祖に食べていただき、

またお墓まで送って行くという流れです。

お盆中は料理からお供え、

他家まわりといろんなことがあり大変ですが、

それでもお盆をするおかげで故人のことを思い、

現在生きているいろんな人と人との交流があるのでいいですね。

2012.08.30~9.01(旧暦7月13日~15日)

瀬戸内町 須手

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

2012年09月05日

旧盆の記録 その1 お迎え

現場監督ミズノが、旧盆を3日間通して体験してきました。

その様子を報告です。

* *

旧盆の記録 その1 お迎え(須手在住、西阿室へお迎え)

8月30日から9月1の3日間、旧盆でしたね。

そこで参加した家の全体的な流れを記録したので、

ここで3回ぐらいに分けて紹介したいと思います。

まずは第一回としてお墓へのお迎えです。

参加したのは須手にお住まいで、西阿室にお墓がある一家です。

まず、盆の祭壇や提灯などは前日の夜に仮準備しました。

年に一度の事なので、皆であーでもないこーでもないと言いながら組み立てしました。

そして当日の朝、仏壇の前に設置です。

写真 旧盆お迎えの朝

ここではまだお供えものをしていません。

そして、墓へお迎え組と家で迎える準備組にわかれて開始です。

自分はお迎えについて来ました。

お迎えにはバケツにお花、ショウロウ、酒、線香、ホウキを持っていきました。

10:20のフェリーで瀬相に渡り、西阿室に移動し、お墓へ。

お墓に到着してすぐに掃除です。

ただ、お墓の水道で水をバケツに入れようとしたらなんと先日の台風15号のせいで断水に・・。

お墓掃除に水が必要なので川に汲みに行きました。

集落の方とお話したら、川の水を使うなら入り口川の水のほうがきれいだよという情報が。

川から水汲み、その水でお墓まわりを綺麗にしました。

最後は線香を立て、お酒を捧げてお祈りして終了です。

写真 綺麗になったお墓

近くのお墓で、掘ってある文字の色が消えたからと、

白色を入れている方がいらっしゃいました。

その足元には綺麗なお花も! この花はこのお墓の方が自分で植えられたとのことです。

ちょうどいま咲いているところをみると、お盆の頃に咲くものをえらんでいるのではないでしょうか。

綺麗ですね。

写真 お墓のまわりの花

昼のフェリーで古仁屋に戻り、そのまま帰宅。

帰宅すると、入り口に先祖にむけての提灯が付けられていました。

そのままお迎えしたメンバーと準備をしていたメンバーで線香を上げ、

全ての灯籠などに明かりをともし、お茶と水、お酒が捧げられました。

これでお迎えは無事終了です。

提灯を持っていく家や、持っていかずに家に玄関に上げる家など、

各家や地域によって違うようですね。

先日龍郷で聞いた話だと、

七夕の竹竿に迎える先祖の数だけ提灯をぶら下げてお墓まで行くとも言っていました。

いろんなやり方があって興味深いですね。

次回はお盆の供え物と流れです。

2012.08.30(旧暦7月13日)

瀬戸内町 西阿室・須手

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

その様子を報告です。

* *

旧盆の記録 その1 お迎え(須手在住、西阿室へお迎え)

8月30日から9月1の3日間、旧盆でしたね。

そこで参加した家の全体的な流れを記録したので、

ここで3回ぐらいに分けて紹介したいと思います。

まずは第一回としてお墓へのお迎えです。

参加したのは須手にお住まいで、西阿室にお墓がある一家です。

まず、盆の祭壇や提灯などは前日の夜に仮準備しました。

年に一度の事なので、皆であーでもないこーでもないと言いながら組み立てしました。

そして当日の朝、仏壇の前に設置です。

写真 旧盆お迎えの朝

ここではまだお供えものをしていません。

そして、墓へお迎え組と家で迎える準備組にわかれて開始です。

自分はお迎えについて来ました。

お迎えにはバケツにお花、ショウロウ、酒、線香、ホウキを持っていきました。

10:20のフェリーで瀬相に渡り、西阿室に移動し、お墓へ。

お墓に到着してすぐに掃除です。

ただ、お墓の水道で水をバケツに入れようとしたらなんと先日の台風15号のせいで断水に・・。

お墓掃除に水が必要なので川に汲みに行きました。

集落の方とお話したら、川の水を使うなら入り口川の水のほうがきれいだよという情報が。

川から水汲み、その水でお墓まわりを綺麗にしました。

最後は線香を立て、お酒を捧げてお祈りして終了です。

写真 綺麗になったお墓

近くのお墓で、掘ってある文字の色が消えたからと、

白色を入れている方がいらっしゃいました。

その足元には綺麗なお花も! この花はこのお墓の方が自分で植えられたとのことです。

ちょうどいま咲いているところをみると、お盆の頃に咲くものをえらんでいるのではないでしょうか。

綺麗ですね。

写真 お墓のまわりの花

昼のフェリーで古仁屋に戻り、そのまま帰宅。

帰宅すると、入り口に先祖にむけての提灯が付けられていました。

そのままお迎えしたメンバーと準備をしていたメンバーで線香を上げ、

全ての灯籠などに明かりをともし、お茶と水、お酒が捧げられました。

これでお迎えは無事終了です。

提灯を持っていく家や、持っていかずに家に玄関に上げる家など、

各家や地域によって違うようですね。

先日龍郷で聞いた話だと、

七夕の竹竿に迎える先祖の数だけ提灯をぶら下げてお墓まで行くとも言っていました。

いろんなやり方があって興味深いですね。

次回はお盆の供え物と流れです。

2012.08.30(旧暦7月13日)

瀬戸内町 西阿室・須手

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

2012年09月03日

旧盆初日 蘇刈にて

旧暦7月13日(新暦8月30日)、旧盆の初日に、

職場のFさんがご先祖さまをお迎えに行くというので、

同行させていただきました。

お墓までご先祖さまをお迎えして自宅へ一緒に戻り、

お盆の3日間一緒に過ごすため。

「お迎えは早く、送りは遅く」。

なるべく長い時間、ご先祖さまが家族と一緒に過ごすために

こう言われているそうです。

てぃだくぁんくぁん(太陽カンカン照り)の午後一番、

瀬戸内町の東の集落、蘇刈(そかる)のお墓へ。

お花などを供える準備。

菊などと一緒に、このショーロー(和名:メドハギ)も一緒にいけていました。

茎の部分は、ショーロー箸として、

仏壇のお供え料理と一緒に添えるもの。

Fさんは、3基のお墓からお迎え。

現在、島に住んでいらっしゃらない方のご先祖のお迎えも頼まれているとのこと。

このあと、手安(てあん)集落にもお迎えにいくと言ってました。

何人のご先祖さまをお迎えしてたんでしょうね。

帰ろうとしていたら、

知り合いのご家族もお迎えにいらっしゃっていたので、

いろいろと教えていただきました。

お花をあげて、お線香をあげて。

こちらのご家族は、前日にお墓掃除をして、

旧暦13日は迎えるだけの準備をなさっていたそうです。

最後に、提灯を開いて灯りをともし、

「家に帰りましょうねー」と、お墓に話しかけていました。

迎えの日は、お墓から家まで提灯をさげて一緒に帰り、

送りの日は、家から提灯をさげてお墓まで行き、

この世に戻ってきたご先祖さまをお供するのだとか。

こちらから出かけてご先祖さまをきちんとお迎え・見送りに行くという行為や気持ちが、

本当に素晴らしいなと思う、島のお盆。

墓地全体をぐるりと掃除なさっているかたが。

すぐ近くに住んでいらっしゃり、

「ここはみんな通るし、

きれいにしてないと帰って来る集落のご先祖さまがかわいそうだからね〜」と、

暑い中もくもくと掃除されてました。

2012.08.30(旧暦7月13日)

瀬戸内町 蘇刈

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

職場のFさんがご先祖さまをお迎えに行くというので、

同行させていただきました。

お墓までご先祖さまをお迎えして自宅へ一緒に戻り、

お盆の3日間一緒に過ごすため。

「お迎えは早く、送りは遅く」。

なるべく長い時間、ご先祖さまが家族と一緒に過ごすために

こう言われているそうです。

てぃだくぁんくぁん(太陽カンカン照り)の午後一番、

瀬戸内町の東の集落、蘇刈(そかる)のお墓へ。

お花などを供える準備。

菊などと一緒に、このショーロー(和名:メドハギ)も一緒にいけていました。

茎の部分は、ショーロー箸として、

仏壇のお供え料理と一緒に添えるもの。

Fさんは、3基のお墓からお迎え。

現在、島に住んでいらっしゃらない方のご先祖のお迎えも頼まれているとのこと。

このあと、手安(てあん)集落にもお迎えにいくと言ってました。

何人のご先祖さまをお迎えしてたんでしょうね。

帰ろうとしていたら、

知り合いのご家族もお迎えにいらっしゃっていたので、

いろいろと教えていただきました。

お花をあげて、お線香をあげて。

こちらのご家族は、前日にお墓掃除をして、

旧暦13日は迎えるだけの準備をなさっていたそうです。

最後に、提灯を開いて灯りをともし、

「家に帰りましょうねー」と、お墓に話しかけていました。

迎えの日は、お墓から家まで提灯をさげて一緒に帰り、

送りの日は、家から提灯をさげてお墓まで行き、

この世に戻ってきたご先祖さまをお供するのだとか。

こちらから出かけてご先祖さまをきちんとお迎え・見送りに行くという行為や気持ちが、

本当に素晴らしいなと思う、島のお盆。

墓地全体をぐるりと掃除なさっているかたが。

すぐ近くに住んでいらっしゃり、

「ここはみんな通るし、

きれいにしてないと帰って来る集落のご先祖さまがかわいそうだからね〜」と、

暑い中もくもくと掃除されてました。

2012.08.30(旧暦7月13日)

瀬戸内町 蘇刈

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

2012年09月02日

お盆明けの旧暦16日

島の人にとって、年中行事の中でも大切な

お盆の3日間が終わりました。

きのうの夕方は、

ご先祖さまを家からお墓まで見送る家族の姿でにぎわっていましたね。

ああやってみんなで見送ってもらって、

奄美のご先祖さまたちは幸せだなーと思いました。

今後S.B.Iのメンバーがそれぞれ見た旧盆を

ご紹介していきますので、どうぞご覧ください。

さて、本日は旧暦7月16日。

島では、お盆明けのこの日は、

仕事をしてはいけない日と言われてます。

たまたま日曜日に重なっていますが、

平日だと休むお店もありまよね。

知り合いのところでは、

仕事もしたらいけない、海川遊びもダメ、

掃除や洗濯もダメなので、

一日中眠ります、とのこと。

『 瀬戸内町誌<民俗編> 』 には、次のようにありました。

「先祖を送った翌十六日は、

一月の十六日と同じように年間を通じての最大悪日であるといい、

仕事をやすむ日であった。

これは先祖供養の忌み明けを示すものだろう」

それぞれのシマ(集落)では、こんな云われがあるそうです。

・盆の十六日は旅立ちすると、死んだ人と一緒になる。

だから旅立ちはするな <古志>

・グショ(後生)の人が汗だらけの着物を川で洗う日。だから洗濯するな<久慈>

・三六五日の最大の悪日だから、旅行や家立て等の事始めはいけない<武名>

・山の神がたたる日で、ケガをしたら直らない<蘇刈>

・山の神様が皆天に昇っていなくなる日である。この日によくケガをする。

何もしないでキヨマル(謹む)日である<節子>

などなど。

わたしも仕事をしている場合ではないようです。

2012.09.02

瀬戸内町 古仁屋

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

お盆の3日間が終わりました。

きのうの夕方は、

ご先祖さまを家からお墓まで見送る家族の姿でにぎわっていましたね。

ああやってみんなで見送ってもらって、

奄美のご先祖さまたちは幸せだなーと思いました。

今後S.B.Iのメンバーがそれぞれ見た旧盆を

ご紹介していきますので、どうぞご覧ください。

さて、本日は旧暦7月16日。

島では、お盆明けのこの日は、

仕事をしてはいけない日と言われてます。

たまたま日曜日に重なっていますが、

平日だと休むお店もありまよね。

知り合いのところでは、

仕事もしたらいけない、海川遊びもダメ、

掃除や洗濯もダメなので、

一日中眠ります、とのこと。

『 瀬戸内町誌<民俗編> 』 には、次のようにありました。

「先祖を送った翌十六日は、

一月の十六日と同じように年間を通じての最大悪日であるといい、

仕事をやすむ日であった。

これは先祖供養の忌み明けを示すものだろう」

それぞれのシマ(集落)では、こんな云われがあるそうです。

・盆の十六日は旅立ちすると、死んだ人と一緒になる。

だから旅立ちはするな <古志>

・グショ(後生)の人が汗だらけの着物を川で洗う日。だから洗濯するな<久慈>

・三六五日の最大の悪日だから、旅行や家立て等の事始めはいけない<武名>

・山の神がたたる日で、ケガをしたら直らない<蘇刈>

・山の神様が皆天に昇っていなくなる日である。この日によくケガをする。

何もしないでキヨマル(謹む)日である<節子>

などなど。

わたしも仕事をしている場合ではないようです。

2012.09.02

瀬戸内町 古仁屋

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

2012年09月01日

旧盆 送り日

本日は、旧暦7月15日。

旧盆の最終日、「送り盆」の日。

あの世から戻ってきたご先祖さまが

家族と過ごした3日間もあっという間。

「迎えるのは早く、送るのは遅く」と言われており、

今日の夕方には家から提灯を伴って

ご先祖さまをお墓へ送る姿があちこちで見られます。

このため、島のお店などは臨時休業、

または午後や夕方からお休みするところが多いです。

あと、お盆中に海にも入らないように、と言われていますね。

観光客のかた、奄美に住み始めて間もないかたはご注意ください。

またご先祖さまがあの世に戻ったあとの夜には、

集落のミャー(広場)で

八月踊りをするところも。

チヂン(太鼓)の音が聞こえてきたら、

公民館そばのミャーに出かけてみてはいかがでしょうか。

2012.09.01

瀬戸内町

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内

旧盆の最終日、「送り盆」の日。

あの世から戻ってきたご先祖さまが

家族と過ごした3日間もあっという間。

「迎えるのは早く、送るのは遅く」と言われており、

今日の夕方には家から提灯を伴って

ご先祖さまをお墓へ送る姿があちこちで見られます。

このため、島のお店などは臨時休業、

または午後や夕方からお休みするところが多いです。

あと、お盆中に海にも入らないように、と言われていますね。

観光客のかた、奄美に住み始めて間もないかたはご注意ください。

またご先祖さまがあの世に戻ったあとの夜には、

集落のミャー(広場)で

八月踊りをするところも。

チヂン(太鼓)の音が聞こえてきたら、

公民館そばのミャーに出かけてみてはいかがでしょうか。

2012.09.01

瀬戸内町

S.B.I (瀬戸内町 文化遺産 活用実行委員会)

鹿児島県 奄美大島 瀬戸内町立図書館・郷土館内